こんにちは。純炭社長の樋口です。

なぜ便秘が腎臓に悪いの?

腎臓に負担をかける尿毒症物質(インドール化合物やクレゾール類など)は腸内悪玉菌によって作られるからなんです。

尿毒症物質の他にも心筋梗塞の原因になるTMOという物質や肝臓がん・大腸がんの原因になる二次胆汁酸も作られています。

ですので、便秘によってこれらの有害物質が腸内に滞留してしまうと様々な不調につながる訳です。

5つの便秘解消法

実は、秋は冷えや食べ過ぎ、水分不足によって便秘になる方が増える季節なのです。そこで、今回は便秘の解消法をご紹介したいと思います。

1.朝起きたら常温の水をコップ一杯一気飲みする

出典:ヨミドクター

)

)

寝起きにコップ一杯の水を一気飲みすることで休んでいた腸が動き出し、便秘解消や便秘予防に良いのだそうです。秋から冬にかけては水分摂取量が減ったり、空気の乾燥による体内水分の蒸発量が増えるので、朝の水分補給に加えて、1日に1.5~2リットルくらいの水分補給を心がけて下さいね(ただし、浮腫みのある方や透析している方は除きます)。

水分補給には水が一番!コーヒーやお茶に入っているカフェインは利尿作用があるので、おっしことして水分が失われてしまいます。コーヒーやお茶を飲んだ時には、それ以上の水を補給して下さいね(注1)。

また、甘い飲み物も避けた方が良いです。砂糖や果糖ブドウ糖液糖は血糖値を上げて、腎臓の大敵であるAGE(糖化物質)を増やしてしまいますので。

注1:1日3杯程度のコーヒーは心血管病のリスクを減らすことが知られていますので、コーヒーを避ける必要はありません。

2.お腹や身体を温める。

便は硬くないのに便意があまりない場合は、お腹や背中が冷たくないかを確認してみて下さい。冷えからくる便秘は腸の活動が弱っているのが原因なので、ゆっくりお風呂に浸かって、お腹をマッサージするのが良さそうです。左肋骨の下と、右腰骨のあたりは便が詰まりやすい場所なので、この2か所を意識してマッサージして下さいね。

また、東洋医学の世界では身体を温める食べ物を「陽」の食べ物と呼ぶそうです。

にんじん・ごぼう・れんこんなど、土の下で育つ野菜や鶏肉・いわし・ひらめなどが「陽」の食べ物です。

3.食べ過ぎによる便秘の解消法

何と言っても”食欲の秋”。つい食べ過ぎたり飲み過ぎたりすることも。

おならが臭い便秘は食べ過ぎによる腸疲労が原因だそうです。

解消法としては、

・半日~1日のプチ断食。

・身体を冷やす「陰」の食べ物(バナナ、パイナップル、なす等)を食べ、肉類やアルコール・脂肪分を減らす。

といった方法が良いようです。

4.貧血気味で慢性的な便秘症の場合

女性に多いタイプの便秘です。貧血の大半は鉄不足なので、鉄剤や鉄サプリを服用している方が多いのですが、鉄剤や鉄サプリには便秘の副作用があります。服用を中止して便秘が解消するようなら、レバーや肉類などの食品で鉄を補ってみて下さい。

5.鉄剤の他にも便秘をおこす薬やサプリがあります。

睡眠薬がわりに飲んでいるデパスなどの抗コリン剤、胃酸を抑える制酸剤、カルシウムサプリメントも便秘の原因になることがあります。

おわりに

便秘の原因は多岐にわたります。

上記の他にもストレス性の便秘などもあり、便秘の原因や症状は様々。

同じ人でも、その時々で違うタイプの便秘になっている場合もあります。

純炭社長の実体験としては、ココナッツオイルやMCTオイルを1日大匙1~2杯飲むと、便が柔らかくなって、スルッと出ます。

ココナッツオイルやMCTオイルはカロリー補給にも効果的なので、食事制限でカロリー不足を感じている方にはおすすめの油ですよ!

その他、腸内環境についてのブログはこちらからもご覧いただけます。どんどん研究が進んで新しいことが分かってきている分野ですので、新しい情報があればまたお伝えしたいと思います。

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

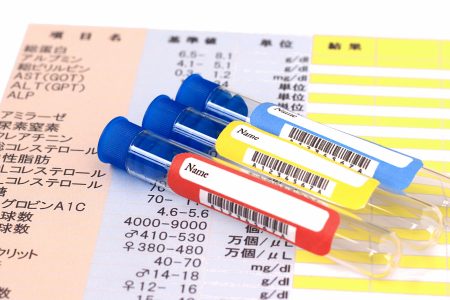

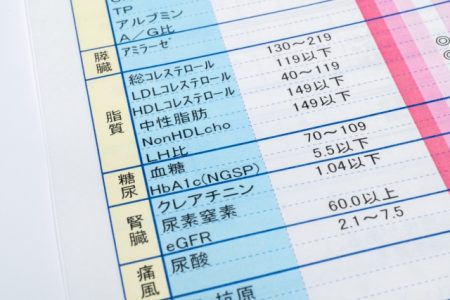

身体状況

身体状況 栄養状態

栄養状態 身体機能

身体機能 精神状態

精神状態 生活状況

生活状況

最近のコメント