こんにちはゆっきーです!

2022年6月27日(月)、九州南部、東海、関東甲信で梅雨明けの発表がありました。平年よりも20日前後も早い梅雨明けとのことです。

この先一週間は晴れる日が多く、日中はかなり気温が上がりそう。

最近の夏は、”猛暑より厳しい酷暑”になる日が増えているので、エアコンや扇風機を上手につかって、熱中症を予防してくださいね。

こまめな水分補給も忘れずに(甘い飲み物よりも水や麦茶などがおすすめです)。

腎臓の数値が上がりやすい季節とは

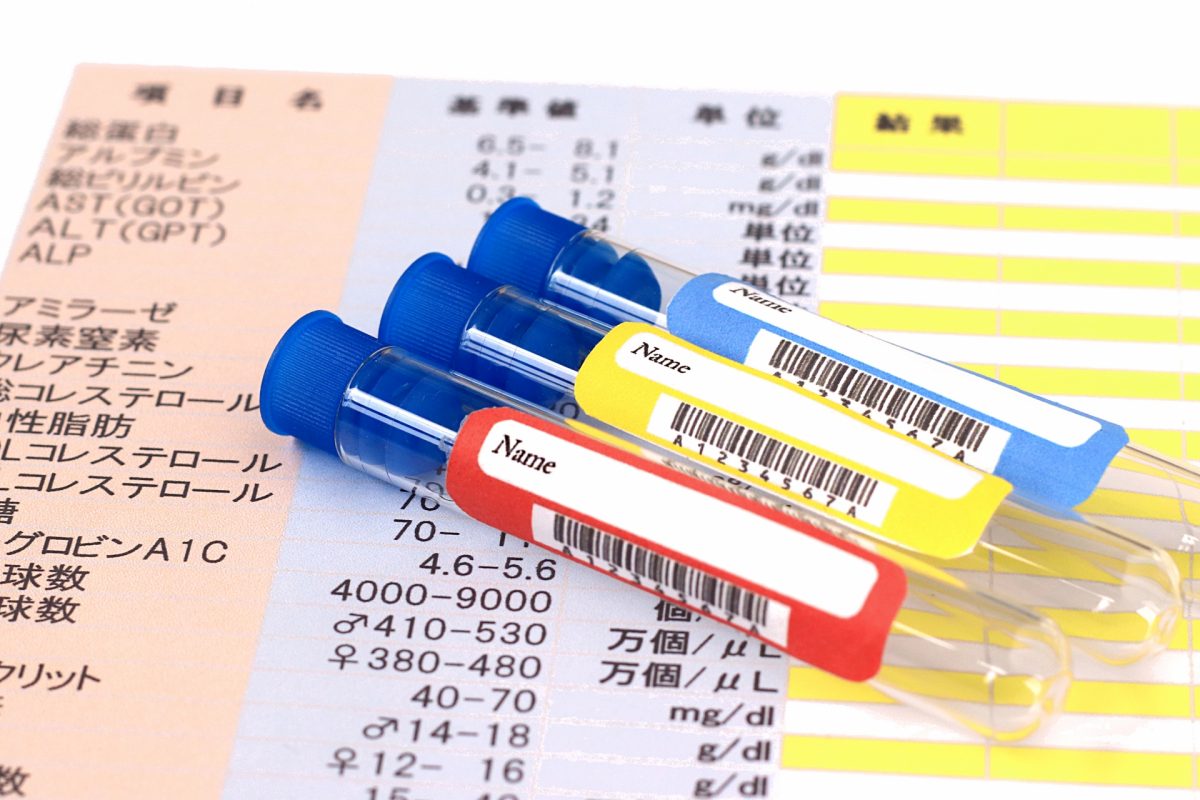

お電話の相談で「夏場になって腎臓の数値がが悪くなってしまった」とおっしゃるお客様が多く、皆さんお悩みは共通のようです。実際、季節によってのクレアチニン値がどの様に変化するか?を調べた論文※1もあるので、どんな結果が出たか見てみましょう。

夏場が鬼門

この論文※1では、高血圧の患者さんを2つのグループ(慢性腎不全の群・そうでない群)に分け、季節ごとのeGFR(推算糸球体濾過量=腎臓がどの程度働いているかを示す数値)の変動を調べています。どちらのグループも春よりも夏にeGFRが下がってしまったとのことです。

腎機能低下の原因は?

また、他の腎機能の数値(クレアチニン値・尿酸値)も夏に上昇していたことなどから、「脱水」によって腎機能が低下するのだろうと筆者たちはまとめています。更に詳しく調べてみると、高齢者や降圧剤の飲み合わせ(レニン-アンジオテンシン系阻害剤と利尿剤の併用)でeGFRの低下がよりはっきり表れるそうです。

喉の渇きを感じにくい高齢者や、水分を体外に排出する利尿剤が「脱水」を招いているのかも知れませんね。自分に当てはまる場合は利尿剤を止めるのではなく、意識的に水分を多めに摂るようにしてくださいね。

秋には数値が戻る!?

しかし、論文内で注目したいのは「夏場に悪化した値は秋や冬になると少し戻ってくるという傾向がみられた!」ということ。つまり、本当に腎臓に傷害が起こっているのではなく、一時的な脱水の影響で数値が悪化したのかもしれません。急激にeGFRが低下した場合は別として、多少の数値の悪化に心配しすぎてストレスをため込むのも良くありません。検査結果の悪化が「脱水」なのか?腎機能の低下なのか?はお医者様なら判断できますので、診察を受けてから、秋の検査でもう一度確認しましょう。

秋にもう一度再検査を

ちなみにクレアチニンの値は筋肉量や摂取タンパク質量の影響も受けやすいので(特に高齢者や女性で)1回の値ではなく、できるだけ継続的に血液検査を受けて変化を把握してくださいね。

また、筋肉量に左右されない「シスタチンC」を調べることでも腎機能を調べることができます。自分は筋肉が少ないな~(あるいは筋トレで筋肉が多い)と思う場合は、クレアチニンだけでは腎機能を正確に把握できていない可能性がありますので、血液検査で簡単に調べられる「シスタチンC」を測定してみてはいかがでしょう。

おわりに

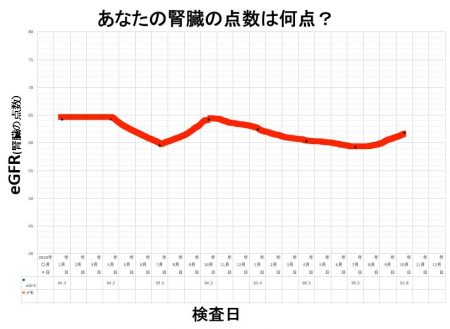

前述のようにクレアチニン値だけでは腎機能を知ることは難しいので、eGFRをグラフにつけて、自身の腎臓が何時どんな時に数値変動するか?といった傾向をつかむのもオススメの方法です。eGFRが低下しやすい季節は、暑い夏だけでなく、美味しいものを沢山食べてしまうお正月や、花粉症の季節など人それぞれです。2~3年もグラフにつければ、毎年この時期は良くなる(悪くなる)などがわかるので、多少の数値の増減にも余裕をもって受け止めることが出来るようになりますよ。グラフの書き方は純炭粉末きよら通信保存版(eGFRグラフ)も参考にしてみてくださいね。

参考文献など

※1. Tohoku J. Exp. Med. 224:137-142, 2011

「Seasonal Variation in Estimated Glomerular Filtration Rate Based on Serum Creatinine Levels in Hypertensive Patients」

Masugata H. et al.

「高血圧の患者さん※2の中で,慢性腎不全(CKD)のある人(55名),ない人※3(47名)について,血清クレアチニン値を元に算出するeGFR(推算糸球体ろ過値)の季節変動を調べたところ,どちらのグループでも春先(3~5月)に対して夏場(6~8月)はeGFRが低下(≒血清クレアチニン値が上昇)していた。」

※2. 高血圧・・・収縮期血圧140mmHg以上,かつ/または,拡張期血圧90mmHg以上

※3. 腎不全に該当しない人・・・eGFRが60mL/min/1.73m2以上

「CKD早期発見・治療 ベストガイド 寛解につながる慢性腎臓病へのアプローチ」 佐中 孜 著 <医学書院>

g

g

最近のコメント