こんにちは。純炭社長の樋口です。

先日、完璧に食事内容を自己管理しているお客様から、こんなお電話をいただきました(多少の脚色はご容赦ください)。

几帳面で頑張っているのに…

「僕は、毎食のリンやカリウム、たんぱく質量などをエクセルに打ち込んでいて、クレアチニンやeGFRはもちろん、全ての血液検査の結果や体重の変化、運動量をきっちり管理して生活しているんですよ。」「医者や栄養士の言うことを聞いて、こんなに努力しているのに、クレアチニンの値がどんどん高くなってしまう。どうしたら良いのか分からない。」

いろいろとお話を聞いていると、こんなことをおっしゃいました。

「じつはね、僕の友人も数年前にクレアチニン値が高くなりだしたんですよ。当時は僕と友人のクレアチニン値が同じ位だったの・・・。その友人はね、僕と違って食事や運動なんて全く気にせずに自由に生活しているから、あっという間に透析になっちゃうと思っていたら・・・・なんと、そいつの腎機能はたいして悪くならないの・・・・節制している自分の方がどんどん悪くなっちゃう・・・・」

「若いころは海外出張が多くて、暴飲暴食していたから自業自得かな?」

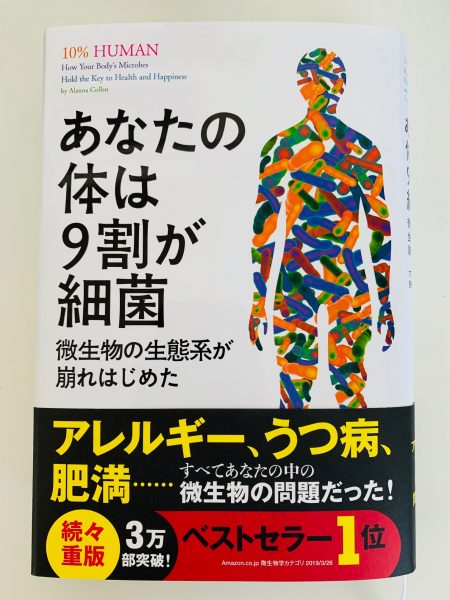

その数日後に出会ったのが、この本です。

「不良」長寿とは?

本の帯に書いてある内容(特にタバコ)には納得できないところも多々ありますが、筆者の、「自分を許す」「いい人であることをやめる」「(時には)自分は悪くないと責任回避する」という生き方が病気を遠ざける!という発想に共感をおぼえました。(※ただし不摂生を勧めるものではありません)

時間のない方は、冒頭にある『はじめに-二十一世紀は”心の世紀”』の18ページだけ、書店て立ち読みして下さい。これからの人生や生き方が変わるとこと間違いなしです。

本著書によると、数々の興味深い研究結果が紹介されています。

我慢して感情を抑えてしまう『いい人』はがんになりやすい

実は、性格と病気については、似たような調査報告がいくつもでています。

早死にしやすい性格がある

『イギリスの学者がユーゴスラビアの1500人、それも家を一軒ずつ飛ばして1500軒の40~50歳くらいの世帯主について、性格と寿命をしらべたところ、何かがうまく行かなかったとにき、全部自分のせいにして、うちにこもってしまうような真面目なタイプが一番早死にする。しかも8割くらいが、がんで死ぬ。』

ガンになりやすい性格とは

『心理学者のハンス・アイゼンク博士によると、がんになりやすい性格は、周囲との調和を優先して、感情を抑えがちで、悲しみや不安を感じても表情に表すことが少なく、自分の中に抱え込んでしまうタイプ』という研究結果も。

進行がん患者の75%は似たような性格

『心理学者のリディア・テモショックらの150人以上の進行がん患者を対象とした調査では、75%の進行がん患者がタイプCに分類される性格を有しており、タイプCの性格とは、怒らない、不安、悲しみ、恐れといったネガティブな感情を表に表さない、仕事、家族などの人間関係で、忍耐強く、控えめで協力的、自分の欲求や願望よりも他人に気をつかい、自己犠牲になりやすい特徴がある』という報告もあります。

脳卒中のリスクにも性格が関係する

『ミシガン大学のキム氏の研究では、50歳以上の6404人を2年間調査したところ、楽観度が1段階上がると、脳卒中のリスクが9%低下した。』という調査報告もあります。

健康管理に真面目な人は病気になりやすい?

冒頭のお電話相談のお客様のように、真面目すぎるのは健康に良くないかもしれない?と考えさせられる調査報告があります。

フィンランドで1974年から15年間、40~45歳の生活環境が似ている上級管理職1200人を600人づつに分け以下の2グループに分けて調査を行いました。

1.毎年2回も健康診断を受診し、栄養管理を徹底し、酒・タバコ・砂糖を控え、適度な運動をさせる”真面目グループ”

2.なんの制限も設けずに自由に生活する”自由グループ”

死亡率はどちらが高かったか

真面目グループは67人が死亡したのに対して(自殺者あり)、自由グループの死亡者は46人(自殺者なし)

結果として、自由グループの方が病気も死亡率も低かった。というのです

真面目グループのような生活を楽しんで過ごせる人は良いのかもしれませんが、窮屈に感じてストレスにつながってしまうと病気になりやすくなるのでしょうね。

あなたはどのタイプの性格?

前述のタイプC性格は、ガンになりやすいというショックな報告もあるこのタイプ。ネガティブな感情を表に表さない、自己犠牲になりやすいという特徴があります。タイプCのほかにAとBもあるそうです。

タイプAは・・・

『精力的、野心的で競争心が強く、挑戦的で出世欲が強く、攻撃的で人と敵対する、怒りっぽい性格』。かつてのトランプ大統領を思い出しますね(笑)。このタイプはタイプCの次に病気になりやすく、特に血管系(心筋梗塞や脳梗塞など)の病気になりやすいようです。

一方、タイプBは・・・

『他人との競争を好まず、勝ち負けにこだわらず、野心があまりなく、マイペースであくせくしないタイプ』。仙人とも呼べるこのタイプが最も健康的で長生きできるそうです。

「のに」の呪縛と「せっかく」からの脱却

「几帳面ないい人」をやめて「いい加減で楽観的」になりなさい・・・と言われても、そんなに簡単に性格は変えられませんよね。

食生活に気を付けて減塩に取り組み、運動もがんばっているAさんの場合、

病院で検査結果を渡されるたびに、「せっかく食生活に気を付けて減塩に取り組み、運動もがんばっているのに、今回も数値が悪くなってしまった」と落胆していた癖をやめて、(最初はやせ我慢でしたが)「こんなに食生活に気を付けて減塩に取り組み、運動もがんばっているんだから、多少数値が悪くなっても大丈夫!」と自分自身へ言葉に出して声がけするように心がけたそうです。すると不思議なことに検査数値の悪化が止まったとのこと。

「せっかく〇〇してあげたのに…」とか「こんなに頑張ったのに…」という考え方が知らず知らずのうちに心と身体にストレスをため込む原因になっているのかもしれませんね。

「せっかく」や「のに」の呪縛から脱却するにはマインドフルネスや瞑想がおすすめです。グーグルやインテルなどのハイテク企業は、様々なストレスから社員を解放させて、創造性や仕事の効率を良くするためにマインドフルネスや瞑想を活用しているんですよ。

おわりに

純炭社長はメディトピアをいうスマホアプリを使って、就寝前と起床時に15分から20分程度のマインドフルネスを行っていますが、このアプリは優れものだと思います。

また、お客さまからマインドフルネスや瞑想を治療に取り入れている病院はないか?と聞かれることもあります。茨城県取手市にある椎貝クリニックの椎貝達夫先生は慢性腎臓病治療に「瞑想」を取り入れていると聞いたことがありますが、残念ながら、他の腎臓内科でマインドフルネスや瞑想を取り入れた統合医療を行っているとの情報はありません。

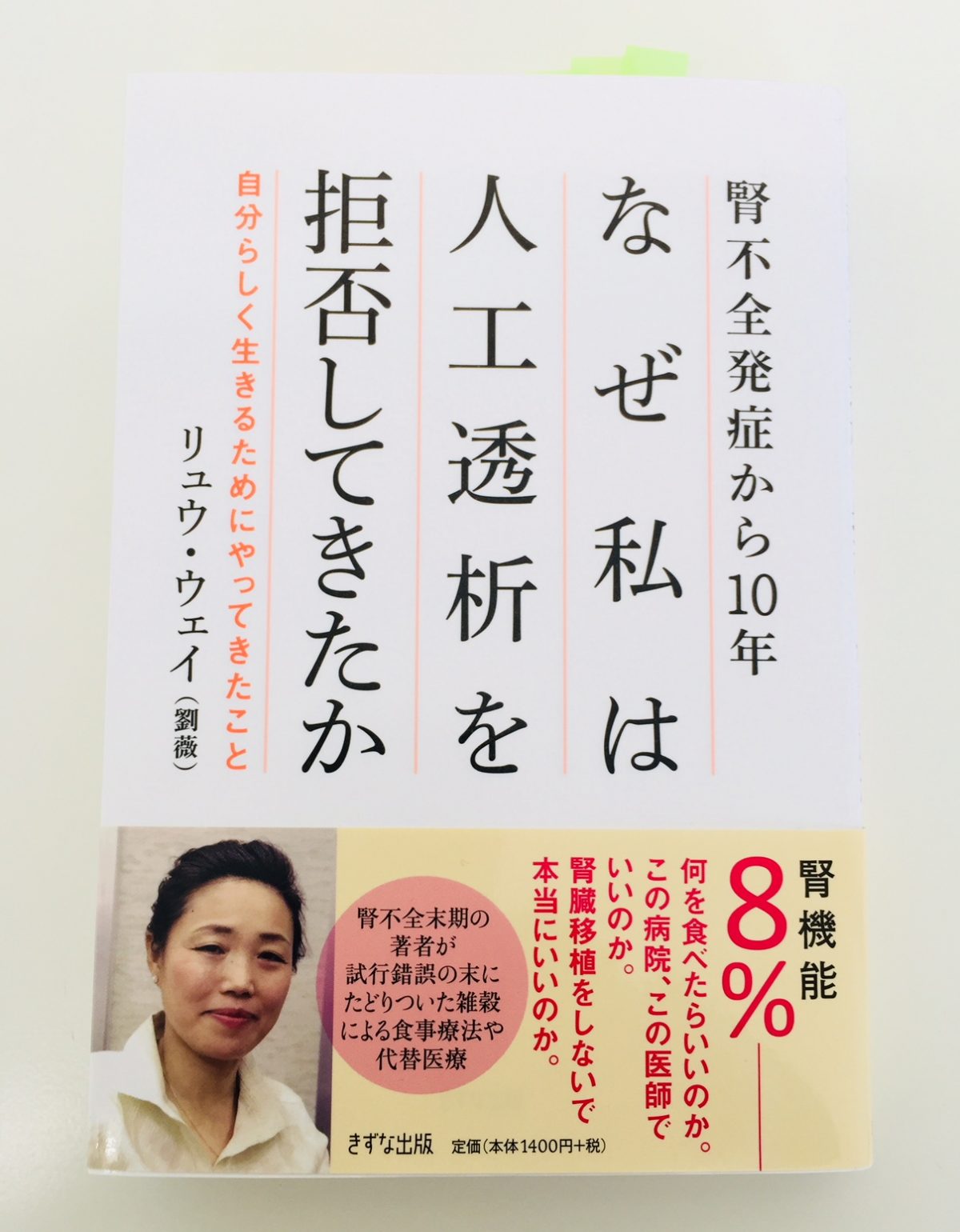

マインドフルネスや瞑想で穏やかな心を手に入れたいけれど、禅寺での座禅はハードルが高そうだし、ヨガ教室は男性は通い難いし・・・・などとしり込みをしてしまう方には、この本を手に取って見てはいかがでしょう(純炭社長も活用しています)。

松下幸之助や稲森和夫などの実業家や多くの政治家が師事したと言われる中村天風。お鈴やブザーの音に集中し、その音が聞こえなくなったときに訪れる、なんとも言えない静かな「空」の境地を感じることができると思います。

【純炭粉末公式専門店】トップページはこちら

最近のコメント