こんにちはゆっきーです。

以前のブログで紹介した多剤服用について、反響が大きかったので、そうならないためにこんなタイトルで続編をお届けします(‘◇’)ゞ

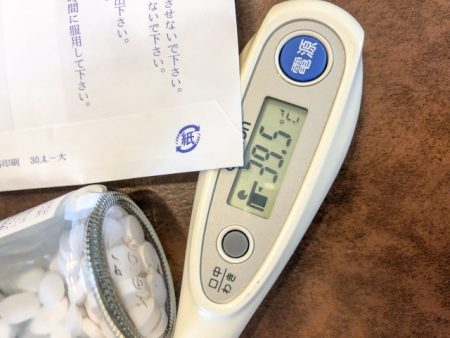

6種類以上の薬が処方されている場合にはたくさんのデメリットも説明しました。

なぜこんなことが起こってしまうのでしょう?じつは現在の日本の医療機関の制度にはこんな問題点があったのです。

多剤服用を防ぐには①患者(当事者)・②医師・③薬剤師の三方向で連携をする努力の必要があります。こっち(患者)からしたら、なんで医療の専門家がちゃんとしてくれないの??といった事を言いたくなりますが、お医者さんや薬剤師さんの立場に立つと文句ばっかり言えないこんな事が見えてきます。

①患者の言い分⇒

お金(税金)払ってるんだからちゃんとしてよ!難しいことはわからないけど大事なことはちゃんと説明してよ!寿命が縮まったら責任取ってよ??(ちょっと言い過ぎですが・・・命かかってますからね)

②医師の言い分⇒

【患者に対して】副作用の事ばっかり言うと勝手に飲まなくなるでしょ、せっかく病院きたんだから薬くらい出してよて言われたら(納得するなら)出すしかないでしょ、何回も同じこと説明してるでしょ。。。

【薬剤師に対して】病気の事を広範囲で理解しないで副作用の事ばかり患者に言わないでよ、患者とせっかく築いた関係をこわすことを言わないでよ。。。

☞医師は、副作用の危険性があっても、それを上回るメリットがあると判断したら、より安全な方法を探って投薬を指示しているのです。薬の副作用の事を事細かに伝えてしまうと、自分で勝手に薬を減らしたりする場合もあるので、あえて伝えない場合もあります。

③薬剤師の言い分⇒

【患者に対して】医師の処方箋以外の要望をしないでよ、おくすり手帳を一冊にまとめてよ、お医者さんの話は自分でちゃんと聞いてきてよ。。。

【医師に対して】薬剤師が不安になるような処方箋をかかないでよ、注意事項があるなら情報共有してよ。。。

☞薬剤師は、副作用などを知りたい患者と、話してほしくない医師の間で板挟み。一部の医療機関では未だに薬剤師さんは『患者に症状を聞くな、副作用を伝えるな、医師と患者の信頼関係が崩れるので服用方法以外に余計なことを言うな』といった暗黙のルールのようなものもあるようです。『情報を共有して、医師の処方意図を知りたい。それを服薬指導、薬学的管理に生かしたい・・・』にもかかわらずうまく連携が取れていない場合もあります。

このままでは医薬分業が患者の不利益になってしまいますね。自分の主張だけを通すのでなく、♲三方よし♲となるにはどうしたらいいのでしょうか。

現状では、薬剤師さんと医師の情報共有が円滑でなく、薬剤師さんが知りたい情報は医師ではなく患者さんから得る場合が多いといった問題があります。病歴や処方薬歴などの情報を病院や薬局を超えてデータの一元管理ができるとよいと思うのですが、そう簡単にはインフラ整備はいかないでしょうね( ;∀;)

では、そんなフラストレーションをかかえる『薬剤師』『医師』の間にいる当事者の『患者』はどうあるべきかは、こちらのブログでご紹介します!

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

最近のコメント