食べる純炭きよら通信vol.23(2021.5月号)

いつも食べる純炭きよらをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

きよら通信担当のゆっきーが、腎臓病お役立ち情報をお届けします(*^^)v

腎臓病の人は老けやすい?

すでにご存知の事と思いますが、腎臓は体の老廃物をこしとる臓器。

腎機能が落ちている人は、老廃物のほか“老化の原因物質”も体外に排出しづらくなるので、体内にたまっていってしまいます。

老化の原因物質ってどんなもの?

老化の原因物質の正体は“AGE(えーじーいー)”。

別名、糖化物質とも呼ばれます。AGEが体内にたまると、体内の様々なたんぱく質が正常に働けなくなってしまいます。

AGEが多く蓄積している人ほど、老化の進行が顕著で寿命が短いと報告されています。

AGEはどうやってできる?

AGEは糖化物質という呼び名からも分かるように“糖”が絡んでいます。

AGEとはたんぱく質に“糖”がベタベタと焦げ付いたもの。

ベタベタと焦げ付くきっかけは“熱”を加えることで加速します。

つまり“糖・たんぱく質・熱”の3つの条件がそろう時、AGEが沢山できます。

AGEの侵入経路は2パターンあるので、それぞれの経路を見てみましょう。

≪パターンその1≫口から入ってくるAGE

加熱調理をすると、“糖・たんぱく質・熱”がそろってしまいます。

特に高温で長時間調理した料理はAGEがたっぷり!

揚げ物やこんがりと焼き目のついた料理、電子レンジ加熱した物、加工食品にはAGEが多いので食べ過ぎには要注意です。

≪パターンその2≫体内で作られるAGE

体内で“糖・たんぱく質・熱”の3つの条件がそろうときはどんな時でしょうか。

わたしたちの体のほとんど(筋肉、血管、臓器など・・・)は、“たんぱく質”でできています。

そして、常に体は36度程度の“熱”で保たれています。

最後の条件の“糖”は、食事の時に腸から吸収され血液にのって体内をめぐります。

すると、3つの条件がそろい、体内のたんぱく質にベタベタと糖が焦げ付いてしまいます。

血液中の糖が急激に増えないようにするのが、体内でAGEを作らせないコツです。

AGEの防ぎ方

茹でる、煮る、蒸すなどの低温調理を取り入れると、食事からのAGEを減らすことができます。

体内で作られるAGEを減らすには血糖値をできるだけ上げないこと。甘い飲み物に入っている”果糖ブドウ糖液糖”は血糖値を急上昇させ、体内でAGEを作りやすいので注意が必要!甘い飲み物は果糖ブドウ糖液糖”が入っていない物を選びましょう。

AGEから体を守るオススメ食材

身近な食材や調味料で、AGEを体に取り込みにくく、体内でAGEを作りにくくすることができます。

AGEの多そうなメニューの時は、プラスして取り入れてみてはいかがでしょうか。

レモンや酢

加熱調理の際、食材の表面を酸性にしておくとAGEができづらくなります。

また、食前に酢を水で薄めて飲むと血糖値の急上昇を抑えてくれます。

きのこ

キノコに多いキチンやキトサンという成分は、AGEを包み込んで体内へ取り込まれるのを抑えることが期待されています。

ねばねば食材

オクラ・長芋・もずくなどの海藻類などには水溶性食物繊維が豊富。

血糖値の急上昇を抑え体内で作られるAGEを減らしてくれます。

ブロッコリースプラウト

スルフォラファンという成分は体内でAGEの生成を抑えます。

コンガリ料理の付け合わせに、ぜひ添えてみてください。

茹でたブロッコリーは大根おろしと一緒に食べるとスルフォラファンを摂取できます。

AGEから体を守る食事方法とは?

食べるときも、ちょっとしたコツを抑えるとAGEから体を守ることができます。毎日の食事の積み重ねなので、少しだけ意識してみてください。

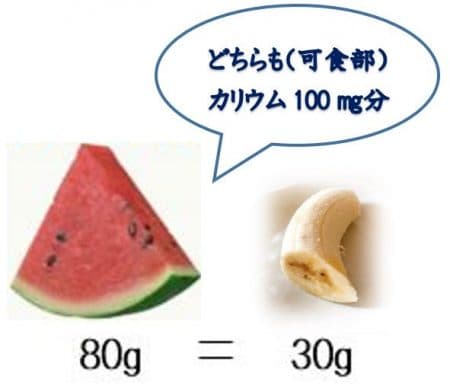

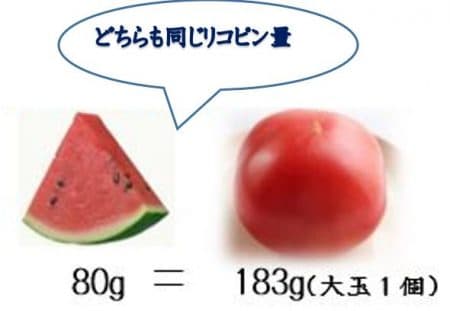

糖の多い食材(ご飯、パン、麺類、イモ類、甘いもの、果物)は最後に

空腹の状態でこれらを食べると血糖値が急上昇します。野菜や肉等のおかずから食べたり、酢や体に良い油(オメガ3やMCTオイルなど)を飲んでから食べると、血糖値の急上昇が抑えられるので体内でのAGEが作られ過ぎるのを防ぎます。

メニュー選び

揚げ物やこんがりメニューはおいしいですよね。それらを一切食べるなという訳ではありません。

気にせず毎日食べていたなら、3日に1回に頻度を減らして、サラダやお刺身などの高温で調理していないメニューを積極的に選んでみましょう。

ゆっくりよく噛んで食べる

早食いは血糖値の急上昇をまねき、体内でAGEが作られやすくなってしまいます。一口30回は噛んでゆっくり食べるのがオススメです。

箸置きを使って一口ごとに箸をおいてゆっくり食べるようにしましょう。

AGEについてのQ&A

Q. 喫煙や飲酒をするとAGEが溜まりやすいですか?

A. はい。タバコの煙自体がAGEそのものです。また、アルコールを分解した後にできるアセトアルデヒド(悪酔いの原因)が体内でAGEを作らせます。

悪酔いしたり二日酔い状態はAGEができやすい状態と言えるので、飲み過ぎには気を付けましょう。

Q. AGEは腎臓とどう関係していますか?

A. 腎臓は細かい血管が集まった臓器です。腎臓の細かい血管にAGEが蓄積すると腎臓のろ過機能がさらに落ちます。

また、AGEは腎臓から排出されるため、腎機能が低下すると体内に溜まりやすくなります。腎臓に不安がある人はAGEを避ける生活を心掛けましょう。

Q. AGEがたまっているか自覚できますか?

A. 年の割に、関節の可動域が狭く体が硬い人や、下の血圧値が高くなっている人はAGEが体内にたまっている可能性があります。

また、見た目が年相応以上に老けていたり、白内障がある人もAGEによって老化が進んでいるというサインになります。

終わりに

知らず知らずのうちに体にたまっていってしまうAGE。

特に、腎臓にAGEがたまると、腎機能を落とす直接の原因となります。

また、体に入ってしまったAGEは腎臓からしか排泄できません。

AGEを遠ざける生活が透析や老化を先延ばしにし、若々しく長生きできる鍵となりますので、ぜひ今日から実践してみてくださいね。

過去のきよら通信はこちらからご覧いただけます。

きよら通信バックナンバーはこちら

(2021.5月号として配布したものです)

最近のコメント