こんにちはゆっきーです。

2022年、ACジャパンのテレビCM「若いうちから、腎臓検診」が流れています。

https://www.ad-c.or.jp/campaign/support/support_03.html

(マンガ島耕作シリーズをリアルに呼んでいた純炭社長がお気に入りのCMですが、ゆっきーは読んだことが無いのでストーリーがピンときません 笑 )

でも、公共広告機構が「透析患者を減らしたい!」という想いで流しているCMなので共感は出来ます。

2011年の「食べる純炭きよら」発売以来、当社は慢性腎臓病のお役立ち情報を発信し続けてきましたが、やっと世の中が追い付いてくれた感じで感無量です(涙)。

と、最初から脱線してしまいましたが今日のブログは透析を遠ざけるために避けては通れない検査のお話なので、最後まで読んでくださいね。

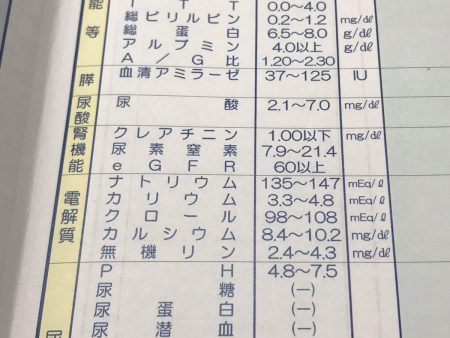

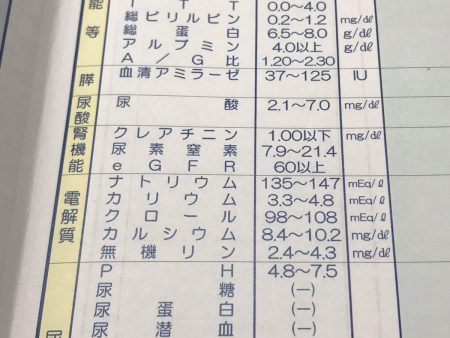

腎臓病の数値といえば

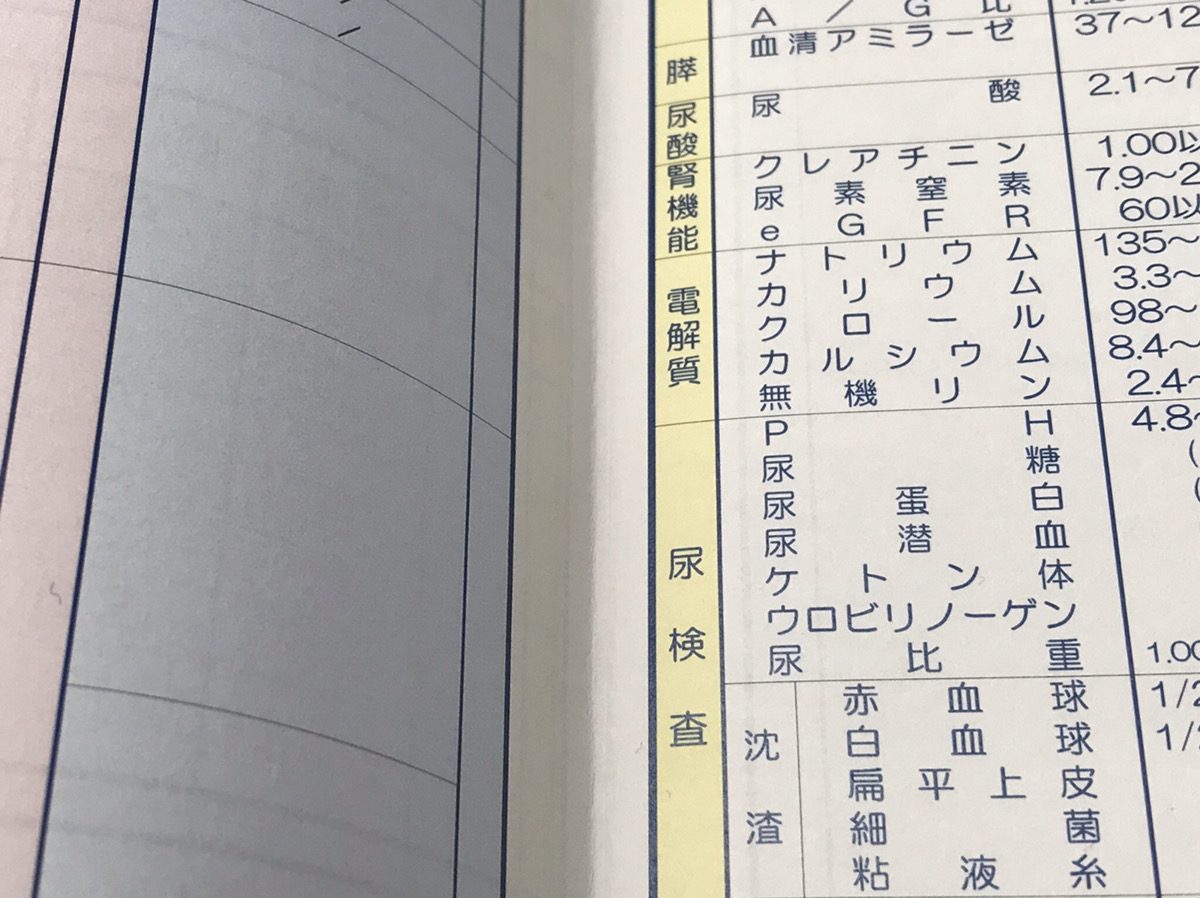

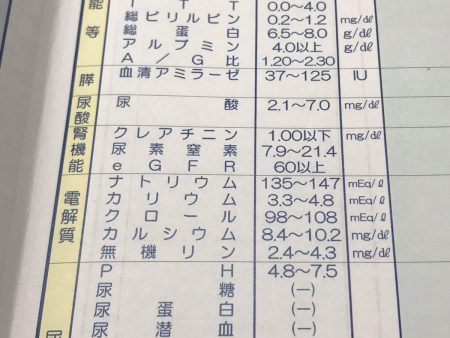

慢性腎臓病で通院していると、病院に行くたびに「クレアチニン値」「尿素窒素」「e-GFR」の数値を言われませんか?

でも、それぞれの数値が何を意味しているのか?

上がった方が良いのか?

下がった方が良いのか?

どうして上がったり下がったりするのか?

丁寧に説明してくれるお医者様は少ないのではないでしょうか。

このブログを読んで、それぞれの検査の意味を自分のものにすれば、毎回の検査でなんで上がった(下がった)のか冷静に判断できるようになり、病院の先生にも相談しやすくなると思います。

クレアチニン

クレアチニンは筋肉に含まれるクレアチンという物質の老廃物。筋肉量が多いほどクレアチニン値は高くなりますし、筋肉を使った直後(運動だけでなく発熱でも筋肉を使っています)にはクレアチニン値が高くなります。

血液中のクレアチニンは腎臓で濾し出されて尿として排泄されますが、腎機能が弱ってくると濾し出される量が減って、血液中の濃度が増えてきます。この性質を利用して腎機能を推定している訳です。

例:血中クレアチニンが高い→腎臓からの排泄量が減っている?→腎機能低下?

でも、筋肉量や運動・発熱・炎症などに左右されるクレアチニン値だけでは正確な腎機能を知ることはできません。

詳しくはこちらのブログ『運動をするとクレアチニン値が上がるから趣味の登山はやめた方がいいの??』も参照してくださいね。

尿素窒素

こちらは(簡単に言うと)たんぱく質の老廃物。クレアチニンと同様に腎臓で濾し出されて尿中に排泄されるので、この値が高いと腎機能が低下している?と疑われてしまいます。

人体はタンパク質で出来ている

人間の体は筋肉も臓器も酵素もたんぱく質で作られているので、たんぱく質をきちんと食べることはとても大切です。

たんぱく質は窒素を含むアミノ酸が鎖のようにつながっていて、そのままでは腸から取り込むことができません。そこで、消化酵素がアミノ酸にまで分解してから小腸で吸収され、体内で利用されているのです。

ところが、厄介なことにアミノ酸を利用すると、アミノ酸に含まれていた窒素から猛毒のアンモニアが出来てしまいます。そこで(人間に限らず)生物はアンモニアを体外に排泄する機能を生み出しました。

尿素窒素は陸上生物である証

太古の昔、地球上の生物が水の中で暮らしていた時代は、水に簡単に溶けてしまうアンモニアをそのまま水中に垂れ流して生きて行けました。ところが陸上に上がった生物は別の形でアンモニアを体外に出さなければ生きていけません。

そこで生み出されたのが尿酸(水にほとんど溶けない)と尿素(水によく溶ける)です。

鳥類には尿素窒素はない

鳥類はオシッコをせずに老廃物を全て糞として排泄するので、水に溶けない尿酸の形でアンモニアを捨てるように進化しました。

一方、人間はアンモニアを水に溶けやすい尿素に換えて尿として排泄する方法を選んだのです。尿素窒素とは血液中の尿素を(尿素に含まれる)窒素の量として測定した値なので、たんぱく質を沢山食べたり、脱水によって血液が濃くなったりしても高値になります。

(余談になりますが、尿素入りクリームが保湿剤として使われるのは尿素と水が結びつきやすい性質を応用したものですし、高尿酸血漿で痛風発作を起こすのは水に溶けにくい尿酸が針状に結晶化して関節炎を起こすからです。)

e-GFRで腎機能を正しく把握!

「自覚症状のない慢性腎臓病。でも沈黙の臓器腎臓にも出せる声がありました。GFR値!検査表に耳を傾けてください」

女優の檀れいさん呼びかけるアストラゼネカのテレビCMを見たことはありませんか?

https://www.youtube.com/watch?v=W-V0WNGAEl8

腎臓病で一番気にするすべき数値はe-GFR(推算GFRや推算糸球体濾過量と記載されることもあります)です。

血液中のクレアチニン値やシスタチンC値を使って、腎臓がどれだけ働いているか?を計算によって導き出した数値です。自分の腎臓の状態を知るにはこの値に注目する必要があるのです。

クレアチニン値や尿素窒素だけでは腎機能はわかりません

というのも、クレアチニン値は筋肉の影響を受けますし、尿素窒素も食事のたんぱく質量の影響を受けます。

例えば、血液検査のクレアチニンが1.0 mg/dLだったとします。この数値で計算した20歳男性のeGFRは82.1ですが、60歳男性だと59.9(60未満は慢性腎臓病の診断)です。

これが男性よりも筋肉が少ない女性になると、20歳でeGFRが60.7(慢性腎臓病の一歩手前ですね)、35歳で58.0、60歳だと44.3になってしまうのです。

なので「クレアチニンが〇〇になったら透析」と判断することはできません!

いつから透析導入になるか

これには明確な基準はありませんが、ガイドライン(注1)ではeGFRが15~30になった時点で透析や腎移植の情報提供を行うことが推奨されていたり、eGFR8~14の早期透析導入は予後改善に寄与しないが、eGFRが2になるまでに透析導入しないと生命予後が悪化する可能性がある(注2)とされています。

平均的な理解としては、eGFRが10に近づくと「そろそろ透析」と言われ、シャント(血液透析を行うための血管回路)を作り、その後、eGFRが8以下で透析導入と考えてよいのではないでしょうか(但し、吐き気や頭痛などの尿毒症症状の現れ方次第で透析導入時期は変わります。尿毒症症状が無ければeGFRが3まで透析導入を延ばせる可能性もある訳です。)

参考文献

注1:CKDステージG3b~5診療ガイドライン2017、98頁

注2:エビデンスに基づくCDK診療ガイドライン2013、210頁

筋肉量やたんぱく摂取量とeGFRの関係

ここまで読んで、クレアチニンも尿素窒素も筋肉やたんぱく質に関係する数値であり、クレアチニン値から計算するeGFRも筋肉やたんぱく質の影響を受けてしまうことにお気づきでしょうか。

極端なたんぱく制限食を続けて筋肉量が落ちてしまった場合、クレアチニン・尿素窒素・eGFRともに数値的には改善したように見えることがあります。

そこで、筋肉量の影響を受けない腎機能検査として血中シスタチンCが開発されました。しかし、検査費用が高額(1200円程度)だったり、3か月に1回の測定しか保険適応にならない、といった理由もあり広まっていません。小柄で筋肉量が少ない女性や、逆に筋肉量が多いアスリート、運動習慣のある方などはシスタチンCの検査を受けて見ても良いのかも知れません。

ただし、シスタチンCにもデメリットあり

シスタチンCは筋肉量に左右されませんが、妊娠やステロイド剤、悪性腫瘍などの影響を受けたり、重症化した慢性腎臓病には適さないといった欠点があります。

最も正確に腎機能を知る方法は、クレアチニンクリアランスやイヌリンクリアランスといった検査方法なのですが、24時間畜尿が必要であったり検査に手間がかかるので、一般の健康診断ではオプションでもここまでやってくれる施設は無いと思います。でも、クレアチニンクリアランスやイヌリンクリアランスという検査が存在することは覚えておいてくださいね。

傾向と対策を自分なりに検証してみよう

・フォシーガやカナグルなどのSGLT2阻害薬を飲み始めて数か月はeGFRが急激に低下することがあります(通常はその後回復)。

・汗をかく夏場や乾燥する冬場は脱水でeGFRが下がったり、尿素窒素が上がってしまうことがあります。

・風邪やインフルエンザなどの感染症で熱がでるとeGFRが一過性に下がることがあります。

・激しい運動をした後の検査でもeGFRが下がることがあります。

・たんぱく質を沢山食べた後に検査すると尿素窒素が上がることがあります。

・その他にも睡眠不足や便秘や運動不足などでも、腎機能を落とす要素は様々あります。

一回の検査数値だけで一喜一憂するのではなく、今回の結果は何が影響たのかな?これのせいでもしかして数値が上がったのかな?と考えながらe-GFRをグラフにしてみてください。

グラフのつけ方やグラフ用紙は→こちら

そういえば今月は忙しくて外食が多かったかな?寒いから最近水分摂取が疎かだったかな?などなど気が付いたことをグラフに書き留めておくと、お医者様とのコミュニケーションも取りやすくなると思います。

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

最近のコメント