こんにちは、純炭社長の樋口です。

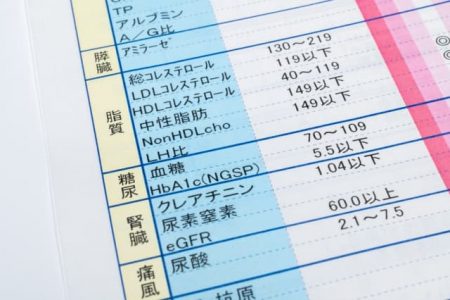

今日のブログは尿酸に関する話題です。

尿酸と言えば痛風!

痛風は何の予兆もなく突然足の指などが腫れて激痛が走るので、私のようなオジサン&アルコール好き世代が恐れる病気です。

尿酸はプリン体から作られるので、「プリン体が多いビールや魚卵を控えなさい」とよく言われました。

現在では尿酸の元になるプリン体の80~90%は体内で作られるので、食事由来のプリン体は食べ過ぎなければ、さほど気にしなくても良いという事になっています。

日本痛風・核酸代謝学会のガイドラインでは、「1日のプリン体摂取量が400 mgを超えないこと」を推奨しています。

| プリン体400㎎ってどれくらい? | |

| ビール | 大瓶約10本 |

| あん肝酒蒸し | 約100 g |

| ウニ | 約300 g |

| イクラ | 約10キログラム |

イクラは10 kgも食べられるの?と驚いた方は文末のコラムも読んでみて下さいね(笑)

【参考】

・プリン体-eヘルスネット(厚生労働省 )

・「プリン体を含む食品は禁止」は間違い-高輪内科クリニック

・食品、飲料中のプリン体含量-公益財団法人 痛風・尿酸財団

腎臓と尿酸の関係

しかし、尿酸は非常に強い抗酸化物質でもあり、酸化ストレスから血管や身体を守ってくれる正義の味方でもあるのです。ですので、腎臓は尿として捨てられる尿酸をせっせと再吸収し、血液中に戻しています。

このように尿酸と腎臓は切っても切れない縁なのですが、血液中の尿酸値が高い状態を放置すると慢性腎臓病(CKD)進行が早くなったり、生命予後も悪くなることがわかってきたのです。

そこで、質問です。

あなたの尿酸は高い?薬を飲んでいる?

| 【質問1】 |

| あなたの尿酸値は高いですか?(約7.0 mg/dL以上) |

| または、尿酸を下げる薬を飲んでいますか? |

【答え1】

・「いいえ」の方はこのブログを読む必要はありません。「尿酸が高いね」と言われたら戻ってきてください。

・「はい」の方は質問2に進んでください。

あなたの薬は尿酸排泄型?尿酸生成抑制型?

| 【質問2】あなたが飲んでいる尿酸の薬はAとBどちらですか? | ||

| A | 尿酸排泄促進薬(ベンズブロマロン、ユリノーム、プロベネシドなど) | |

| B | 尿酸生成抑制薬(アロプリノール、フェブリク、トピロリック、ウリアデックなど) | |

【答え2】

・もしも、慢性腎臓病(CKD)で尿酸値が高いのに薬を飲んでいない場合は、すぐにお医者様に相談してください!

・慢性腎臓病(CKD)でAの薬が処方されている場合は、腎臓からの尿酸再吸収が抑えられて尿中尿酸量が増え、結晶化してしまう尿路結石(激痛)を起こすことがあるので、すぐにお医者様に相談しましょう。

・慢性腎臓病(CKD)でBの薬が処方されている場合は、質問3に進んでください。

あなたの尿酸生成抑制薬は新タイプ?旧タイプ?

| 【質問3】あなたが飲んでいる尿酸生成抑制薬はAとBどちらですか? | ||

| A | アロプリノール | |

| B | フェブリク、トピロリック、ウリアデックのいずれか | |

答えは本文最後を参照

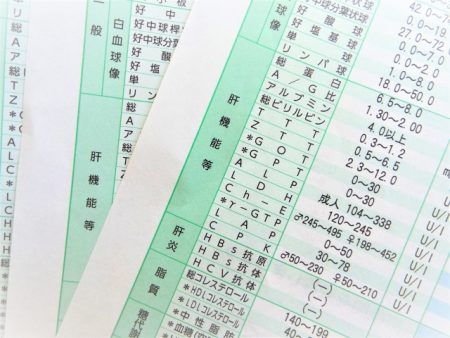

メディカルトリビューン記事によると、2021年6月に開催された第64回日本腎臓学会で、藤田医科大学腎臓内科の吉田裕之先生が「新旧2タイプの尿酸生成抑制薬で血清尿酸値と生命予後を比較」した研究結果を報告したそうです(藤田医科大学病院腎臓内科)

新旧2タイプの尿酸生成抑制薬とは、

| 旧タイプ(A) | 1969年に発売されたアロプリノール | ||

| 新タイプ(B) | 2011年以降に発売されたフェブリク、トピロリック、ウリアデック | ||

新タイプは実に42年ぶりに開発された新薬だったのです。

透析していない慢性腎臓病(CKD)に対して新旧2タイプを比較した結果、新タイプ(B)の方が尿酸の下がりが良く、生命予後も勝っていたとのこと。

【答え3】

慢性腎臓病(CKD)で尿酸値が高い場合はフェブリク、トピロリック、ウリアデックといった新タイプの尿酸生成抑制薬で尿酸値を下げた方がよさそうです。お薬手帳をチェックしてみてくださいね。

尿酸の下げすぎにも注意が必要!(2022年追記)

尿酸の薬を飲んでいる場合は、尿酸の下がりすぎにも注意が必要です。

2022年の日本循環器学科での報告によると、腎臓を守るために適しているのは尿酸値が5~6の範囲です。

薬が効きすぎて尿酸値が5以下に下がってしまうと、逆に尿蛋白が増えることもあるので、薬の量を調節してもらった方が良さそうです。

【参考】第13回 高尿酸血症・痛風とその治療-桜十字八代リハビリテーション病院 副院長/熊本大学 客員教授 小島 淳(ききて)慶應義塾大学名誉教授 齊藤郁夫

コラム:細胞の大きさとプリン体(2022年追記)

プリン体とは大雑把に言うと「遺伝子(核酸)に含まれる成分」。

細胞1個に含まれる遺伝子はほぼ一定なので、食品に含まれるプリン体量は細胞の数に比例します。タラコ一粒、イクラ一粒、鶏卵一個は全て一つの細胞なので、100 g当たり何個の細胞があるか?でプリン体量が決まってきます。

タラコ100 g |

プリン体120.7 mg |

イクラ100 g |

プリン体3.7 mg |

鶏卵100 g |

プリン体0 mg |

イクラ丼や卵かけご飯は尿酸値が高くても安心して食べられますね(笑)

肉や魚、豆類などに含まれるのが有機リン。有機リンの中でも、動物性と植物性があります。

肉や魚、豆類などに含まれるのが有機リン。有機リンの中でも、動物性と植物性があります。 無機リンは食品添加物として多くの加工食品に添加されています。

無機リンは食品添加物として多くの加工食品に添加されています。 腎機能が正常であれば過剰に摂取したリンは腎臓から尿中に排泄されます。

腎機能が正常であれば過剰に摂取したリンは腎臓から尿中に排泄されます。

ちょっと体を動かすと動悸や息切れを感じませんか?

ちょっと体を動かすと動悸や息切れを感じませんか? でも安心してください。

でも安心してください。 あなたのヘモグロビン値は正常値よりも低い「L」と書かれていませんか?

あなたのヘモグロビン値は正常値よりも低い「L」と書かれていませんか?

最近のコメント