こんにちは、純炭社長の樋口です。

先日、慢性腎臓病を患っているご主人様の食事を、毎日手作りしている奥様からお電話をいただきました。

腎臓病の制限食を作るには…

「献立を考えるのが大変で…」

「塩分もたんぱく質もカリウムもカロリーも全部計算するなんて…」

「病院の栄養士さんに相談したら腎臓病用の宅配弁当を勧められたけど…電子レンジはAGEが増えるし…」

「何か参考になるレシピ本はないかしら…」

毎日、社員さんの昼食を手作りしている純炭社長。

実は30代のころから共働きの妻や保育園に通う2人の子供のために、5時起きでお弁当を作っていた元祖(?)イクメンなので、毎日の献立を考える苦労はよくわかります。そのうえ、塩分・たんぱく質・カリウム・カロリー計算ときたら、ストレスで奥様が倒れてしまうかもしれません。

おすすめのレシピ本ランキング

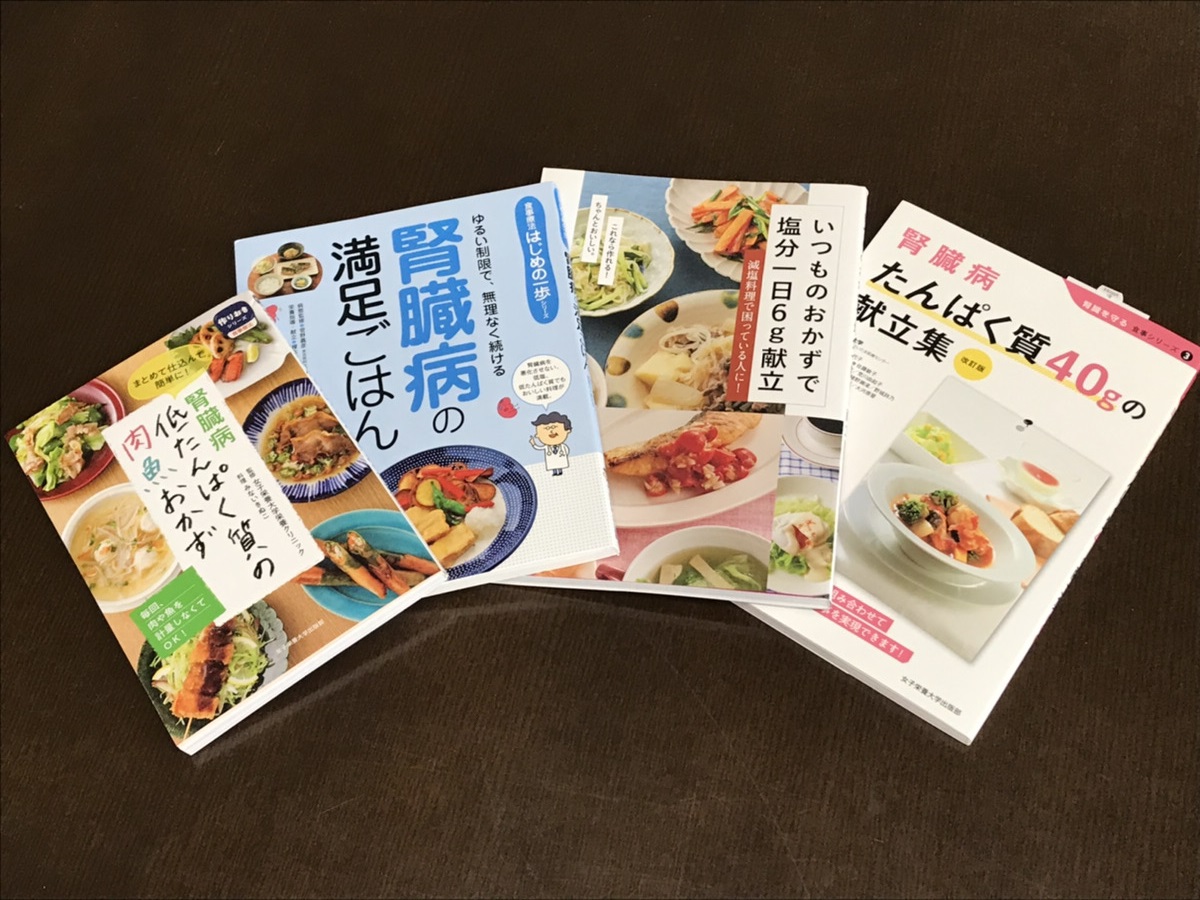

そこで女子栄養大学出版部が出しているレシピ本を購入してみましたので、ランキング形式でご紹介します。

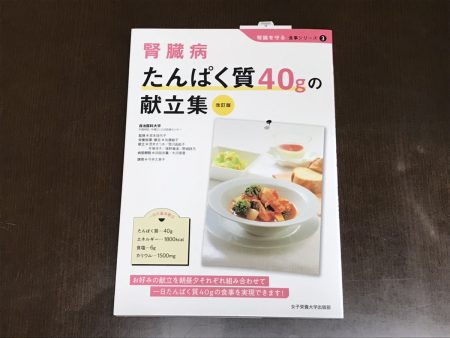

第1位:たんぱく質40gの献立集(改訂版)

発行所:女子栄養大学出版部

ISNB978-4-7895-1855-0

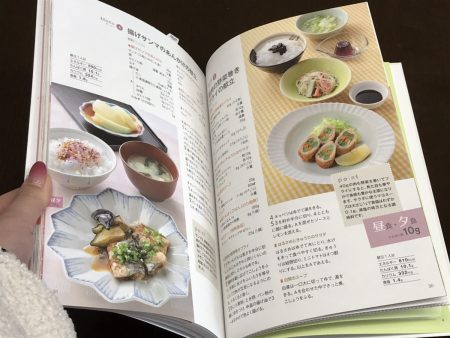

塩分・たんぱく質・カリウム・カロリーのすべてが明記されているのは本書だけでした。朝食用と昼・夕食用の2パターンのメニューに分かれているのも使いやすそうです。サルコペニアが心配な高齢者ではたんぱく質40gは少なすぎ?と思わないでもありませんが、本書のメニューを基本として、間食にエンジョイプロテインやMCTオイルを摂ると良さそうです(エンジョイプロテインとMCTオイルは純炭粉末公式専門店でご購入いただけます)。

↑写真も豊富で見やすい内容です!

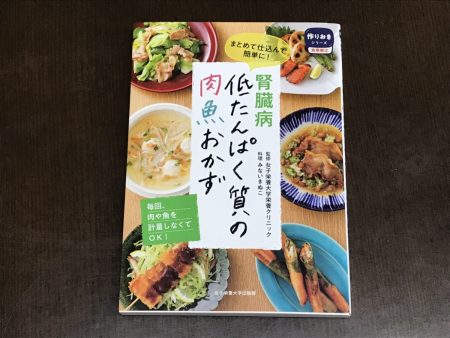

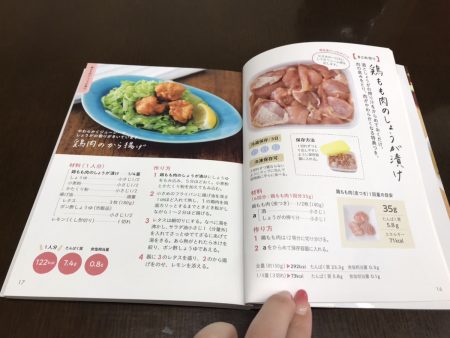

第2位:まとめて仕込んで簡単に!腎臓病低たんぱく質の肉魚おかず

発行所:女子栄養大学出版部

ISBN978-4-7895-1914-4

下ごしらえした肉や魚の作り置きを使って、趣向の異なる数レシピを作ることができます。例えば、まぐろのサクを醤油・みりん・生姜汁で漬けにしておいて、①アボカドとミニトマトを和えたハワイの郷土料理ポキ丼、②漬けまぐろのソテー、③まぐろと小松菜のペペロンチーノ風で3日間使いまわす…といった具合。野菜が多めに使われているので、カリウム量の記載が欲しかった!(カリウムが記載されていたら第1位でした。残念)

↑減塩のコツや同じ食材を飽きずに使いまわすアイディアがいっぱい。

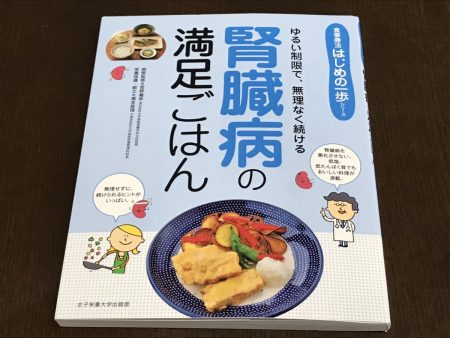

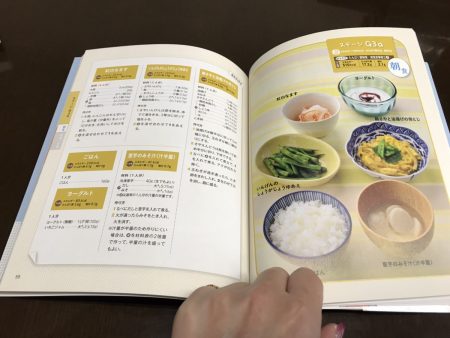

第3位:ゆるい制限で、無理なく続ける腎臓病の満足ごはん

発行所:女子栄養大学出版部

ISBN978-4-7895-1878-9

前半の30ページで腎臓病食の基礎知識が解説されています。理論から入りたい方にはおすすめですが、こちらもカリウム量が書かれていないのが残念!

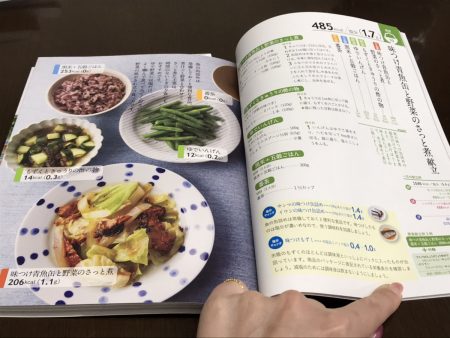

↑ステージごとの献立例が載っています

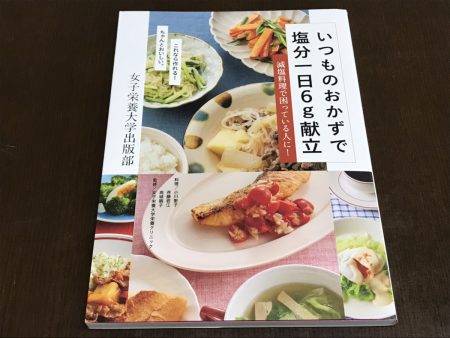

第4位:いつものおかずで塩分一日6g献立 減塩料理で困っている人に!

発行所:女子栄養大学出版部

ISBN978-4-7895-4749

たんぱく質量とカリウム量の記載はなく、塩分量とエネルギー量のみの記載なので、腎臓病食というよりは高血圧食に向いています。

↑メニュー数が豊富で献立例が助かる!

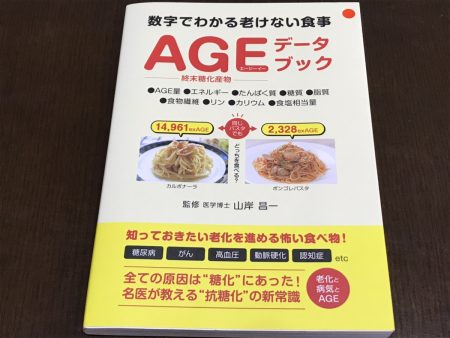

番外編:数字でわかる老けない食事 AGEデータブック

発行所:一般社団法人AGE研究協会

ISBN978-4-908493-36-2

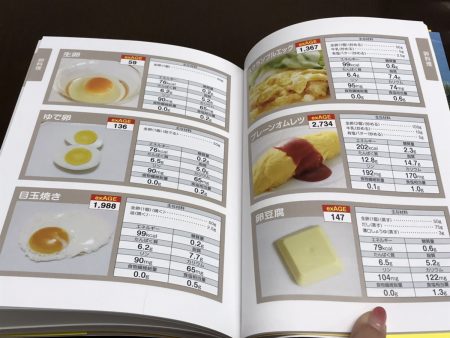

純炭社長も出版に協力したこの一冊は、塩分・たんぱく質・カリウム・カロリーに加えて、AGE・リン・糖質・脂質・食物繊維の全9項目が記載されている(おそらく世界初の)優れものです。レシピ本ではありませんが、和・洋・中の様々なメニューに何がどれだけ含まれているのかが記載されているので、外食のメニュー選びには最適です。

↑メニューごとに比較できて便利!

終わりに

「あれもダメ、これもダメと言われ続けて食欲が失せてしまった」

「いっそのこと必要な栄養素が全部とれるサプリメントを開発してくれない?」

なんてご意見も良く聞きます。でも、人間の3大欲求の中で食欲だけは何歳になっても楽しめるもの。薄味の味噌汁を1杯飲むよりも、普通の味噌汁を1/2杯飲む方が幸せを感じるかも知れません。いろいろ制限した食事を3食摂るよりも、何の制限もない食事を心置きなく1食楽しんで、足りない栄養素は補助的な食品で補う方法だって考えられます。そんな食生活を提案するために、純炭粉末公式専門店では純炭社長おすすめの食品を販売する予定です。ご期待ください。

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

最近のコメント