こんにちは純炭社長の樋口です。

「夜に何度もトイレに行くのが大変」という声をよく聞きます。

多い方だと夜に10回もトイレに行くとか。

日本経済新聞社が運営する健康情報サイト「日経Gooday(グッデイ)」の2021年5月特集で夜間頻尿が取り上げられていたので、要点をまとめてご紹介しますね。

1.夜間頻尿には3つのタイプがある。

夜間頻尿には大きく分けて夜間多尿型、畜尿障害型、睡眠障害型の3つのタイプがあります。タイプ別に改善方法が違うので、まずは自分がどのタイプに当てはまるのかを調べてみましょう。

夜間頻尿チェックシート

●夜間の尿(1回分)が昼間の尿(1回分)と同程度または昼間よりも多い。

●夕方になると足が浮腫むが、夜間に数回トイレに行くと朝には浮腫みがとれている。

⇒この症状に心当たりがある人は”夜間多尿型”頻尿です。

_____________________________________

●前立腺肥大や過活動膀胱と診断されている。

●尿の出が悪い(勢いがない)、残尿感がある、昼夜を問わずトイレが近い。

⇒この症状に心当たりがある人は”蓄尿障害型”頻尿です。

_____________________________________

●就寝後3時間以内にトイレに起きる。

●夜トイレに起きたあとは1時間以上眠れない。

●「睡眠時無呼吸症候群」や「夕方以降、足にムズムズした不快感がある」、「寝ている間に足が勝手に動く」といった症状がある。

⇒この症状に心当たりがある人は”睡眠障害型”頻尿です。

夜間多尿型の原因と治し方

夜間多尿型の原因は足の浮腫みとして溜まった水分が寝ている間に血管に戻ってくるためです。このタイプの特徴は夜間尿が1日の総尿量の1/3を超えていることなので、昼間はトイレの回数が少ないのに夜になると何度もトイレに起きる(しかも尿量も昼間と同じくらい出る)時には夜間多尿型を疑ってみてください。

夜間多尿型の治し方

ポイントは「就寝の4~5時間前に下半身に溜まった水分を血管内にもどしてあげること」。具体的な方法としては「夕方のウォーキング」、「夕方の足上げ」、「弾性ストッキングの着用」の3方法です。。就寝時間の4~5時間前に30分程度のウォーキングをしたり(夜道のウォーキングには気を付けてくださいね)、あおむけ寝で座布団などに足をのせ10~50センチ程度の足上げを30分間おこなうと、足に溜まった水分が心臓に戻ってきます。また、浮腫み対策として市販されている弾性ストッキングを選ぶ時には「靴下と同じように足先まで覆うタイプを選ぶ」ことがポイントとのこと。就寝時には必ず弾性ストッキングを脱いで寝てくださいね。

畜尿障害型の原因と治し方

畜尿障害型の原因は前立腺肥大や過活動膀胱、抗利尿ホルモンや女性ホルモンの減少によって尿を膀胱にためておく機能が低下することです。

畜尿障害型の治し方

ポイントは泌尿器科の受診と適切な薬の処方です。前立腺肥大や過活動膀胱は腎臓内科ではなく泌尿器科が専門です。新薬も出てきていますので専門医に原因を特定してもらい、適切な薬を処方してもらいましょう。

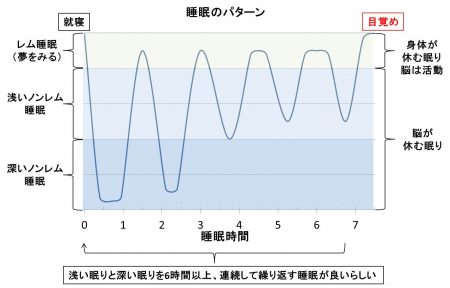

睡眠障害型の原因と治し方

睡眠障害型の原因は尿量や膀胱ではなく「浅い眠りで何度も目覚めてしまい、それを尿意と勘違いしている」タイプです。

睡眠障害型の治し方

いびきや睡眠時無呼吸、無意識の足の動きなどは自分では自覚できないので家族の方に寝ている様子を観察してもらいましょう。このタイプは泌尿器科では治せないので、睡眠外来など睡眠を専門に見てくれる病院を受診してみてください。

まとめ

・夜間頻尿には夜間多尿型、畜尿障害型、睡眠障害型の3タイプがある。

・夜間の尿量が多く足の浮腫みがある場合には就寝4~5時間前の足上げや弾性ストッキングが効く。

・残尿感があり昼夜を問わずトイレが近い場合は畜尿障害の可能性があるので泌尿器科を受診。

・眠りが浅く、夜間トイレに行っても「少量しか出ない」、「その後眠れない」場合は睡眠障害の可能性もあるので睡眠専門医を受診。

・夜間頻尿で困っている場合には、まず最初に泌尿器科で原因を究明してもらいましょう!

出典:日経Gooday(グッデイ)「夜間頻尿からの解放」

https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/21/042000014/

最近のコメント