こんにちはゆっきーです。

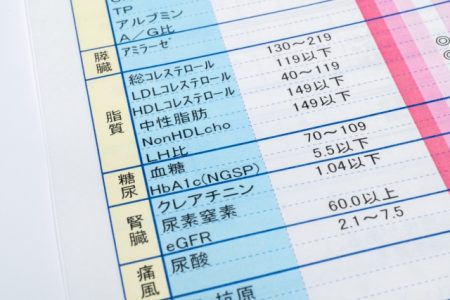

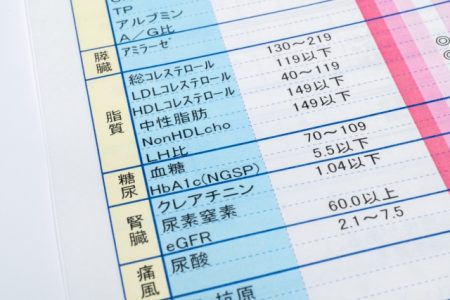

クレアチニン値が上がりやすい夏場が過ぎ、数値が安定してきてホッとした・・・と思ったのもつかの間、冬になって何故か思うような検査値になってくれない・・・というお声を聞くことがあります。

11月からは気温が下がり風邪などをひきやすい季節。

本格的な冬を前に、クレアチニン値やeGFRを悪化させないための注意点を総点検しておきましょう。

冬場のクレアチニン値上昇の原因

水分・塩分・運動など、いつものように気を付けているのに、1年を通じてみるとクレアチニン値やeGFRが上がったり下がったり・・・

冬なのにどうして?と思ったことはありませんか。

冬に特徴的な天候や風習が関係しているのかも知れません。

そこで、寒くなるこの時期に今一度注意したい点をおさらいしたいと思います。

| 冬場のクレアチニン値上昇の原因 |

| 1)かくれ脱水 |

| 2)風邪などの感染症 |

| 3)塩分の摂りすぎ |

| 4)血圧上昇 |

| 5)運動不足 |

冬の脱水と腎臓病

夏場は汗をかいたり喉の渇きを感じやすいので、意識的に水分摂取を心がけますよね。では冬場はどうでしょう?

太平洋側の冬は晴天が続き空気が乾燥するので、喉の渇きを感じるかも知れませんが、純炭粉末公式専門店(ダステック@金沢)がある日本海側は雪や曇天が多く、湿度も高いので水分摂取がおろそかになりがちです。

しかし、全国的にエアコン暖房が主流ですので、室内の空気は乾燥しており、呼吸や皮膚から体内の水分がどんどん蒸発していってしまいます。

喉の渇きを感じなくても、1時間おきにコップ一杯(約200 ml程度)の水分補給が大切です。

常温の水が冷たくて飲むのがしんどい時は、ノンカフェインの暖かいお茶をこまめに飲むようにしてみて下さいね。

水分摂取に関してはこちらのブログもぜひ参考にしてみて下さい。

きよら通信vol.5-慢性腎臓病(CKD)の人は、冬のかくれ脱水に気を付けて

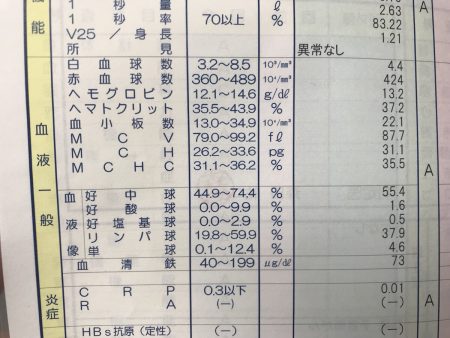

風邪と腎臓病

クレアチニン値が上がる理由として、風邪などでおこる体内の炎症が挙げられます。風邪による発熱自体がクレアチニン値を上昇させる(注)ほか、風邪をこじらせて下痢や嘔吐等を起こしてしまうと、脱水症状により腎臓が悲鳴を上げてしまいます。なるべく、普段から免疫力が下がらないように過ごして、風邪をひいたとしても拗らせないような体づくりをしておくと安心です。

注:体温調節は筋肉が担っているので、筋肉が働いて体温が上がると、筋肉の老廃物であるクレアチニンが大量に出来てしまい、血中クレアチニン値が上昇しやすくなります。

風邪をひきやすい人の特徴

| 睡眠不足 |

睡眠時間が6時間未満だと、免疫物質の風邪にかかる確率は4.5倍にも上昇してしまいます。(※1) |

| 激しい運動・運動不足 |

意外なことに、激しい運動の後は「オープンウインドウ」という現象により免疫機能が低下してしまいます。

また、運動不足は免疫グロブリン(IgA)が少なくなる為、免疫力が低下します。(※2) |

| ストレス過多 |

自律神経のバランスが乱れ、唾液中の免疫グロブリン(IgA)が減少し風邪にかかりやすくなります(※3) |

| 腸内環境の乱れ |

免疫を司る細胞の約7割は腸に存在しています。腸内環境を良好に保つことで免疫力が上がります。 |

また、きちんと栄養が摂れていないと、免疫力が低下して風邪を引きやすくなります。バランスの良い食事も風邪予防には大切です。

参考文献:

(※1)睡眠不足の人は風邪にかかりやすい 6時間しか眠らない人では4倍に

(※2)運動と免疫

(※3)ストレスと免疫

風邪予防のコツ

□感染を防ぐ(手洗い・うがい・マスク着用)

□乾燥を避ける(加湿器・マスク着用)

□十分な栄養を摂る(なるべくバランスの良い食事から)

□免疫力を上げる(ストレスを溜めない・十分な睡眠・笑う)

(※新型コロナウイルスの予防法と同じですね)

寒さで調子が悪いなーと感じたら、しっかり食べて、ゆっくりお風呂につかり、ぐっすり寝るのが良さそうです。

腸内環境が悪化していると免疫力がおちるので、発酵食品や食物繊維などを摂るものもオススメですよ。

また、意識的に笑うとNK細胞が活性化するので免疫力UPを見込めます。

寒くて外に出る気がしない日は、お笑い番組をみて、大声で笑って過ごしてみてはいかがでしょうか。

急に風邪を引いたとき、ココにも注意

市販の風邪薬を安易に自己判断で飲んではいませんか?

腎臓に不安がある方が『総合感冒薬』や『解熱鎮痛薬』などを服用する場合はNSAIDs(非ステロイド系消炎鎮痛成分)に注意が必要です。NSAIDsは薬剤性腎障害の主な原因として知られています。

厄介なことに、市販薬の成分表示を見てもNSAIDsとは書かれていないので、ドラックストアの薬剤師さんに『NSAIDs(エヌセイズ)は入っていないか?腎機能に不安があるが飲んでも大丈夫か?』と必ず相談してから購入するようにしましょう。流石にそんなことは無いと思いますが、NSAIDs(エヌセイズ)と言われてキョトンとされるドラッグストアは避けましょう(笑)。

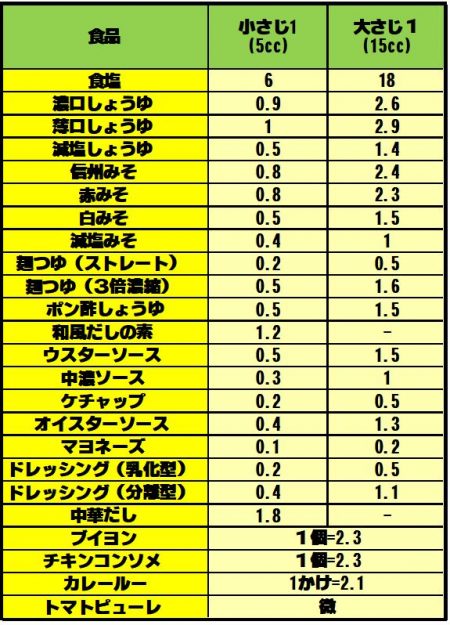

冬の塩分過多と腎臓病

毎年、お正月明けになると「検査値が悪くなった」というお声を少なからずいただきます。年末年始は美味しい食事や楽しいお酒が多い時期なので、その影響もあるのかな~?と思っています。

でも、年末年始くらいはストイックに我慢せず、食べたい物・飲みたい物を楽しみたいですよね。

そこで、腎臓に負担をかけないポイントをおさえて、食事を楽しんでください。

・寒くなると、食べたくなるあったかメニューのおでん、鍋物、煮物など…ついついスープを飲みほしてしまい塩分過多になりがちな料理は「スープを飲まない!」

・たんぱく質はドカ食いしないで朝・昼・晩の3食に分けてまんべんなく食べる!

・お酒を飲む時には、かならず水やお茶を一緒に飲む!

減塩については以下のブログも参考にしてみて下さいね。

寒くなるとうっかり塩分過多な食生活に…慢性腎臓病(CKD)では塩分の摂りすぎに要注意

減塩は何から始めたらいいの?慢性腎臓病(CKD)の人の減塩方法について

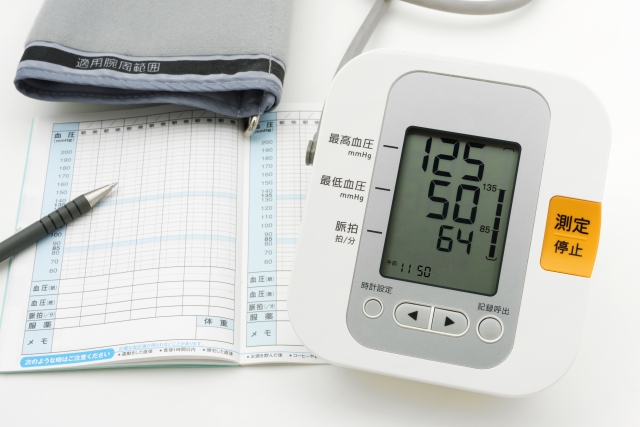

冬の高血圧と腎臓病

慢性腎臓病の方は、血圧を下げるお薬を飲んでいる人も多くいらっしゃると思います。特に、寒くなる冬場は、寒さから身を守るために、おのずと血圧があがってしまうのです。

| 寒さによる血圧上昇の理由 |

| 1)ストレスで、交感神経が優位になると血圧が上昇する |

| 2)体内の熱を逃さないように血管が収縮するため |

| 3)冬場の塩分過多により血圧が上昇する |

春~秋は血圧が正常でも、冬場は高血圧になっている方もいるので、特に高齢者は注意が必要です。

また、急激な温度変化が原因で血圧が大きく変動してしまい、「ヒートショック」という事故が起きる場合もあります。寝起きでトイレに行くときや、お風呂に入るときなど、急激な温度変化がおこる場面では気を付けましょう。

※電気代高騰のおり、節電を心がけて暖房を切ってしまうのは命を縮める原因になる場合があるのでご注意ください!

その他高血圧を撃退する方法はこちらのブログもご覧くださいね。

食べる純炭きよら通信vol.38-慢性腎臓病(CKD)なら気を付けたい高血圧、服薬以外での意外な降圧習慣もご紹介します。

運動不足と腎臓病

適度な運動が腎臓に良いことは知っていても、冬場の運動は億劫ですよね。晴天が多い太平洋側はさておき、雪が降る地域はウォーキングもままなりません(雪国は車道は除雪されていても、歩道は除雪されないので歩くのがとても大変なのです)。

そんな時には室内でもできる運動を取り入れてみてください。

こちらの記事が参考になると思います。

慢性腎臓病の運動 片足立ち運動「ダイナミックフラミンゴ」の効果・やり方 -NHK

もはや「国民病」の慢性腎臓病……予防と改善に有効なのは、実は運動! -沢井製薬

腎臓病は運動でよくなる!~NHKガッテン出演の上月先生著~【書評】 (難易度:初級)

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

腎臓は毎分1000 mLもの血液が流れ込む、最も血流の多い臓器のひとつなので、ヨガやマッサージでコリをほぐして、血流が滞らないようにするのは理にかなっていそうですよね。詳しいヨガのポーズなどは書籍に書かれているので、ぜひ手に取って読んでみて下さい。

腎臓は毎分1000 mLもの血液が流れ込む、最も血流の多い臓器のひとつなので、ヨガやマッサージでコリをほぐして、血流が滞らないようにするのは理にかなっていそうですよね。詳しいヨガのポーズなどは書籍に書かれているので、ぜひ手に取って読んでみて下さい。 腸は尿毒症物質が作られる場所なので、腸洗浄と腸マッサージも良さそうです。

腸は尿毒症物質が作られる場所なので、腸洗浄と腸マッサージも良さそうです。

最近のコメント