食べる純炭きよら通信vol.13

いつも食べる純炭きよらをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。きよら通信担当のゆっきーが、腎臓病お役立ち情報をお届けします(*^^)v

~前回のおさらい~

先月号は『食中毒から腎臓を守ろう』というお話でした。食中毒が原因で腎機能が落ちてしまう場合もあるので、要注意です。食中毒を防ぐには食中毒の原因菌を・・・

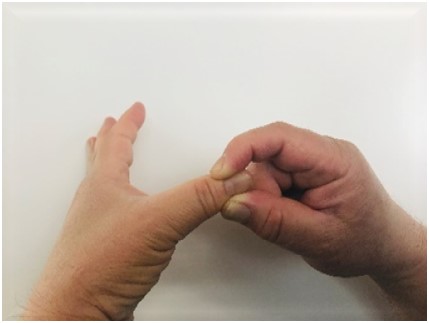

①つけない→手洗いの徹底、包丁・まな板・箸等は食材によって使い分けよう。

②ふやさない→すぐに食べないものは冷蔵庫へ、賞味期限を守りましょう。

③やっつける→しっかり加熱して食中毒の原因菌をやっつけよう。

7月に入ったら…

残念ながら今年の夏も厳しい暑さになると予想されています。近年では35度を超える猛暑日も珍しくなく、温暖化の影響で日本の夏の平均気温は、ここ100年で約1.1度も上昇しています。

そうは言っても夏はやってくる…どう気を付けて過ごしたらよいのでしょうか?

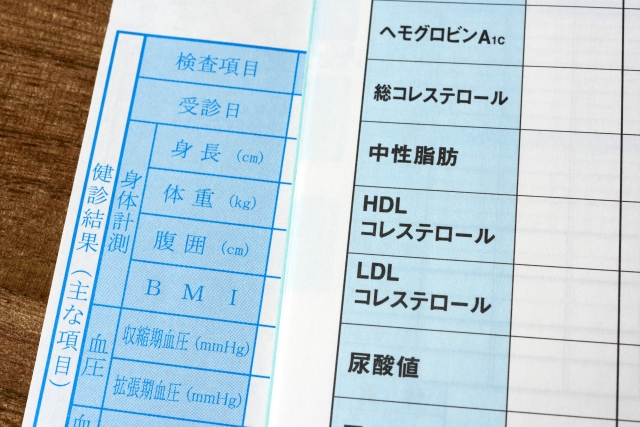

夏場はクレアチニン値が上がりやすい?

夏は、どうも腎臓の数値が悪くなるなぁ~なんて心当たりはありませんか?でも、夏場の検査が怖いのはあなただけではありません。実は、季節による腎機能の数値を調べた論文で、夏場は脱水により腎機能が低下する人が増加すると報告されているのです。

ここで夏場の脱水対策クイズ!

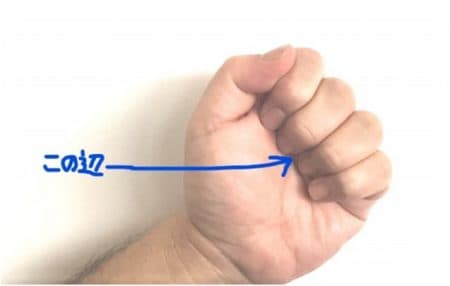

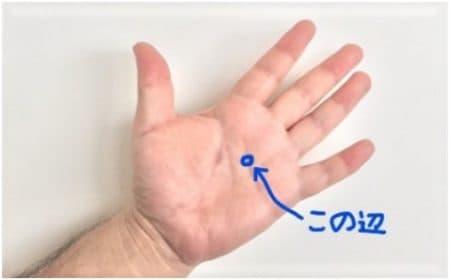

夏場は汗をかくので、他の季節に比べて脱水状態になりがち。さて、ここで問題。

“脱水を防ぐための水分補給“に適しているのは次の①~④のうちどれでしょう?

| ① | スポーツドリンクやジュース |

| ② | 緑茶やコーヒー |

| ③ | 水や麦茶 |

| ④ | ビールや酎ハイ |

水分補給には何を飲めばいいの?

| 正解は③水や麦茶(などのノンカフェインのお茶)です! |

1日1.5~2Lを目安に飲むようにしましょう。ただし、食事の水分(味噌汁やスープ・牛乳など)や薬を飲む時の水、栄養ドリンク、カフェインやアルコール飲料は飲水量にカウントしません。

また、こまめに(15~20分に1回位の頻度で)飲むように意識しましょう。

※但し、むくみや飲水制限のある人は医師の指示に従ってくださいね。

| ほかの飲み物はどこがダメなの? | |

×①のスポーツドリンクやジュースは… |

スポーツドリンクや経口補水液には、塩分が含まれ減塩の努力が水の泡に。また、糖分や人工甘味料も摂り過ぎると問題が。飲むたび血糖値が急上昇したり、直接腎機能に負担をかける場合があります。実際、マウスを使った実験でも甘い飲み物で腎機能の低下が確認されています。 |

×②の緑茶やコーヒーは… |

適量飲む分には問題ありませんが、問題はカフェイン。カフェインには利尿作用 があるので、せっかく飲んでもおしっことして出ていってしまいます。ほかにも、紅茶やウーロン茶等のカフェイン入りの飲み物を飲む時は、1日の飲水量にカウントせず、その分余分に飲水するようにしましょう。 |

×④のお酒は… |

お酒には利尿作用があり、アルコールを体内で分解するときも水が必要な為、その分脱水になります。お酒を飲む時は飲酒量と同等以上の水分摂取を心がけ、飲みすぎは厳禁。もちろんお酒は1日の飲水量にはカウントされません。 |

夏の疲れは意外なところから!

夏場は暑くて眠れなかったり、なんとなくダルさが取れないなんてことはありませんか?外で日光を浴びて活動していると、ぐったり疲れて眠くなる…という経験もあるはず。実はその疲れの原因は紫外線!1年の中で7月は紫外線量が強く、要注意です。

紫外線がまねく疲労

厄介なのが、目に入ってくる紫外線。紫外線が目に入ると、炎症反応を起こして活性酸素を発生させたり、脳を刺激し交感神経が過敏になります。その結果、自律神経が疲弊して夏バテに繋がってしまうのです。日中の長時間の外出時は紫外線対策をして、サングラスをかけるとよいでしょう。

夏こそぐっすり眠りましょう

睡眠の質が悪いと、透析に入るリスクが1.3倍に上昇してしまいます。

ぐっすり眠れるこんなアイディアはいかが?寝苦しくなる夏こそぜひお試しを!

| 暑い夏に出来る安眠の工夫 | |

①扇風機に工夫を |

扇風機の前に凍ったペットボトルを置いて風をあてると、気化熱により ぬるい風が冷たくなります。また、扇風機に取り付けられる冷却材も 売っていますのでクーラーが苦手な人は使ってみましょう。 |

②寝具に工夫を |

ひんやり感じる素材のシーツやござシーツなどを使って気持ちよく寝れるようにしましょう。布団の上で使える冷却マット(保冷剤の入っているもの)も涼しく寝るアイテムとして販売されています。 |

③冷却スプレーを利用する |

寝る前に衣類用の冷却スプレーを枕や寝具にかけるのもオススメ。また、ハッカ油を1~2滴枕にたらすと、ひんやり爽やかな香りが広がります。 |

ハッカの香りにはリラックス効果もあり、安眠にもってこい♪

ぜひ試してみてくださいね

(2020.7月号として配布したものです)

最近のコメント