食べる純炭きよら通信vol.44(2023.2月号)

いつも食べる純炭きよらをご愛顧いただきありがとうございます。

きよら通信担当のゆっきーが腎臓病お役立ち情報をお届けします✉

年明けの検査結果が良くなかった…そんな時の対処法をご紹介します。

年明けの検査で

年があけて、そろそろ通常運転。そんな時に検査に行くと、なぜか結果が悪い…というご相談をお伺いします。

夏場は数値が悪くなりやすいとはよく言われますが、冬場に数値が悪くなってしまう原因はあるのでしょうか。

自分の数値の傾向を知ることが大切

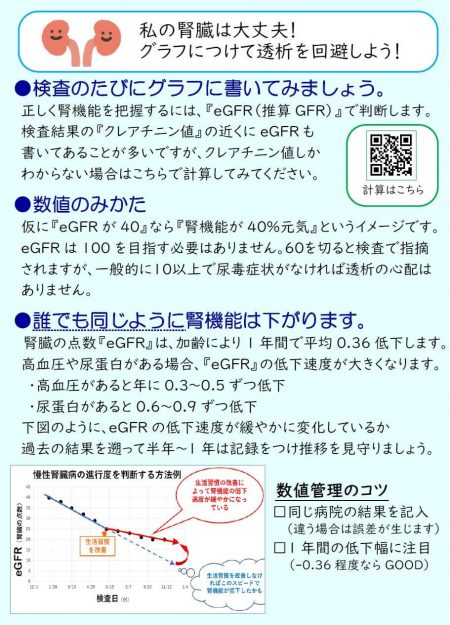

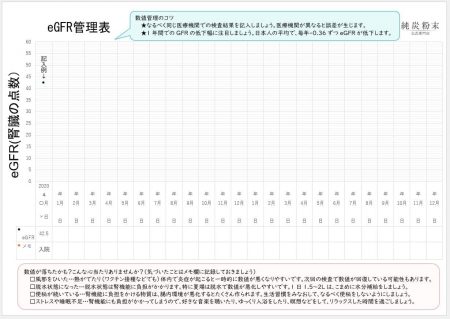

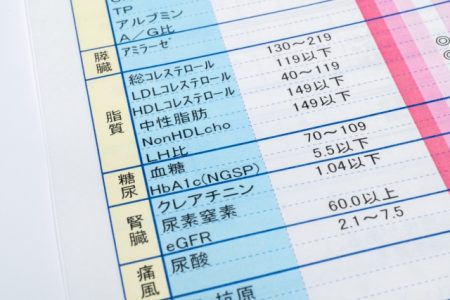

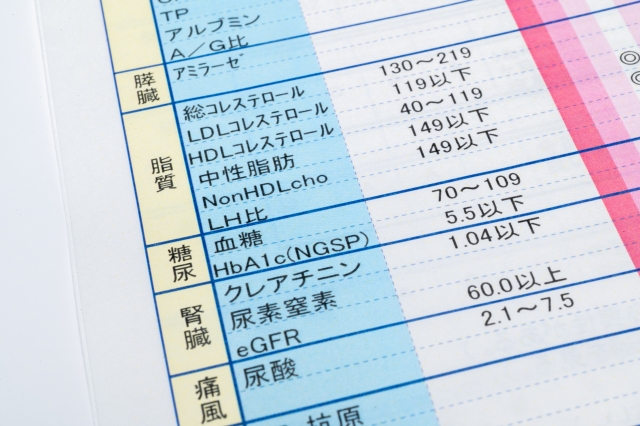

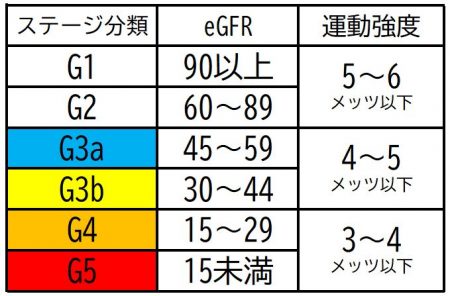

弊社では、初めてきよらをお届けする際に“透析を遠ざける方法”の冊子と腎臓の点数の管理表(右図)をお届けしています。

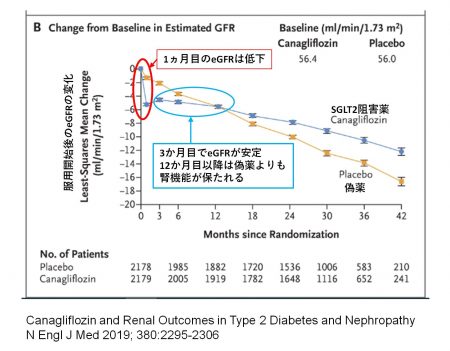

定期的に通院して血液検査をされている方は、先生から言われたクレアチニン値だけではなく“クレアチニン値から算出したeGFR(推算GFR)の値”を検査のたびに記入してみてください。

続けると、どんな時に数値が悪くなりやすいのか?が、手にとる様に分かります。

併せて、検査の前の出来事や気付いたことも記録しておくとより正確に数値の推移の原因が推測できると思います。

| point:検査前の体調の変化はこんなことを記録しておくと◎ |

| 風邪をひいた、ワクチン接種をした、下痢、便秘、寝不足、外食が続いた、過労、心労、ストレスなど |

不安を心配に変える~心当たりが分かれば少し安心~

人間は先が見通せない状態に不安を覚えます。漠然とした不安は対策の取りようがなく、ストレスへとつながり、これもまた腎臓病には良くありません。

今回の検査結果はこれが原因だったのかな?と、思えれば、不安は心配に変わり「また今日から心配な点に注意して過ごそう!」という気持ちになれるので、次項の“冬の数値が悪くなりやすい原因”を確認してみましょう。

冬の数値悪化の原因①“風邪”

発熱

風邪のウイルスが入り込んで悪さを始めると、体は体温をあげて熱に弱いウイルスをやっつけようとします。

また、体温が上がると免疫機能が活性化するので、ウイルスと戦う力も強くなります。

どうやって体温をあげるのかというと、熱を発生させる筋肉が担当します。熱を出すために筋肉が沢山仕事をすると、老廃物である“クレアチニン”が沢山作られます。

これが、風邪をひいた時にクレアチニン値が高くなり、数値が悪くなる一因です。

お腹の調子が悪くなる

消化管に風邪のウイルスが入り込むと、下痢が起こります。

そうなると、体内の水分が失われて脱水状態になります。

脱水状態は腎機能に負担をかけるほか、体液が濃くなっているので血液検査の結果も通常より高く出やすくなります。

風邪薬を飲む

実は、風邪薬でウイルスを殺すことはできず風邪のウイルスを倒すには、自らの免疫力だけが頼りです。

私たちが普段飲んでいる風邪薬は、熱を下げたり、炎症を抑えたり、つらい症状を抑えるといった“対処療法(原因の根本解決ではなく、症状の緩和)”なので、漫然と飲み続けると

腎機能を低下させる原因になります。

※とはいえ、風邪症状が辛い時には我慢せずに、お薬を上手に利用してくださいね。

さて、ここで風邪薬についてクイズ問題です。

| 問1)風邪の体調不良時、毎日飲む処方薬(血圧を下げる薬)をいつも通り飲むと、どうなる? |

| 問2)風邪の体調不良時、毎日飲む処方薬に市販の風邪薬を追加して飲むと、どうなる? |

答)実は、この行為はどちらも、血圧が下がりすぎて腎機能が落ちてしまう恐れがあります。

風邪で具合が悪く、発熱をしているときは、血管が拡張しており、通常よりも血圧が下がりやすくなります。

また、発汗や下痢で脱水になっているときも、血圧が下がりやすくなります。

したがって、通常時より血圧が下がりやすい体調不良時に、薬でさらに血圧を下げようとすると腎臓の血流量が極端に少なくなり、その結果腎機能が落ちてしまう場合があります。

若い方であれば、一時的に悪化しても回復できることもありますが、高齢になるほど一度落ちた腎機能は戻りづらいので、服薬による『血圧の下がりすぎ』には気を付けましょう。

病院でお薬をもらうときには、医師や薬剤師に体調不良時の飲み方を確認しておくと安心です。

冬の数値悪化の原因②“隠れ脱水”

寒くなると、のどが渇かなかったり、トイレが近くなるのが嫌で水分摂取がおろそかになりがち。

そこで、あなたの体の“かくれ脱水”レベルをチェックしてみましょう。いくつ当てはまりますか?

| ※当てはまる数が多いほど脱水傾向大! |

| □肌がカサカサ |

| □乾燥してかゆい |

| □口の中がねばつく |

| □唾がでない(ごくんと飲めない) |

| □食べ物が飲み込みづらい |

| □体がだるい |

| □めまいや立ち眩みがある |

| □便秘をしている |

| □靴下のゴム跡が10分以上消えない |

| □皮膚の張りがない |

| □集中力が低下している |

寒い冬は、夏と違ってもともと空気が乾燥しており暖房の影響でも湿度が下がります。冬に肌がカサカサするのも、乾燥した空気が原因。さらに、呼吸しているだけで呼気や鼻、のどの粘膜から体内の水分がどんどん出て脱水が進みます(これを不感蒸泄といいます)。

体内の水分が足りないと、血液検査の数値も高く出やすく、腎臓のろ過機能に負担がかかります。

また、鼻やのどの粘膜が乾燥してしまうと病原菌やウイルスが体内に入り込みやすくなり、風邪などをひけば、先ほどの原因①につながります。

| point:冬でも食事以外から1日1.5L程度の水分補給が理想的 |

| 水やノンカフェインのお茶で摂るのがコツ。一気にたくさん飲んでも、吸収されず尿として出て行ってしまうので要注意。 コップ一杯(150ml程度)を1時間ごとに1日10回、こまめに飲む方法がおすすめです。 |

冬の数値悪化の原因③“年末年始のごちそうメニュー”

おせち料理やすき焼き等のお正月メニューは、砂糖と塩分を沢山使った味の濃い料理が多く、ついついお酒がすすんでしまうこともありますよね。

楽しさにまかせ食べ過ぎちゃったかな?という場合は、たまたま数値の悪化につながった可能性も。

今月は薄味で、からだに優しい食生活を心がけてみてはいかがでしょうか。

年明けの検査結果に一喜一憂しすぎず思い当たるポイントに気を付けながら、今月を過ごしてみて下さいね。

(2023年2月号として配布したものです)

最近のコメント