こんにちは。純炭社長の樋口です。

純炭粉末公式専門店ブログの新企画として、スタッフがお客様と共有したいと思った本を書評という形で紹介することにしました。

皆様からのご意見はスタッフの励みになりますので、ご意見ご要望をお聞かせください。

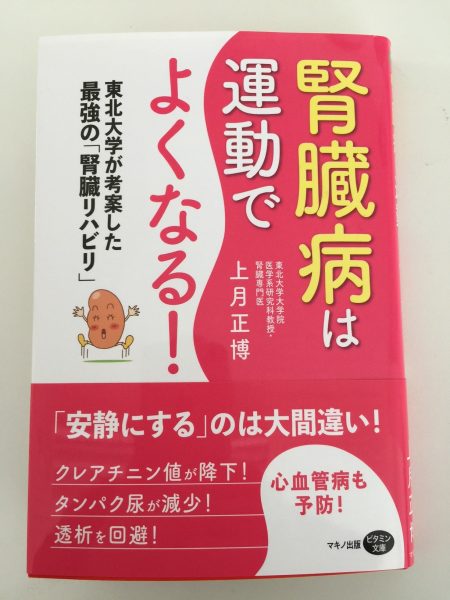

さて、今回は東北大学教授、腎専門医の上月正博先生著『腎臓病は運動でよくなる!』(マキノ出版、税別1,300円)をご紹介します。

目次

腎臓病は運動でよくなる!

本書は東北大学医学部出身の腎臓専門医である上月正博先生が、自らの研究から見出した、腎機能と運動の驚くべき事実を、一般人向けにわかりやすくまとめた一冊です。

ちょうど先日のNHKで上月先生が出ておられました!

すでに再放送も終わっていますが、上月先生はたびたびTVにも出演されています。

腎臓病は運動でよくなるはどんな本?

タイトルの『腎臓病は運動でよくなる!』の通り、基本的な体操姿勢、筋トレ姿勢、ウォーキング法が挿絵で説明されていますが、既に運動習慣のある方には物足りないかも。

しかし、「腎臓病でも運動していいんだ!」と理論武装して医師や栄養士に接する時に役立つ本です。

日本の慢性腎臓病患者は約1300万人

さて、我が国の慢性腎臓病患者数は1300万人と言われ糖尿病患者(1000万人)を上回る国民病です。更に、慢性腎臓病が悪化して血液透析を受けている患者数は約32万人。

血液透析は週に3回病院に通う必要があり、一回の透析に4~6時間を要するので仕事などの社会生活に大きな影響を及ぼします。

また、国民総医療費約36兆円のうち、透析医療が実に1.4兆円以上を占めることから、患者も国も、透析に入らない医療を望んでいるのです。

しかし、慢性腎臓病になると腎機能を回復させることは困難で、せいぜい悪化のスピードを遅くする治療法しかないと思われていました。

腎臓病の人は運動厳禁の時代は終わった

さて、本書の主題である「運動」は、腎臓病ではもってのほか、「安静第一」が治療の原則でした。

ところが、1995年、上月先生が腎臓病ラットを使って血圧を下げる薬の研究を行っていたところ、偶然にも運動が腎臓病に良い働きをするという驚くべき実験結果を出してしまったのです。

本書は上月先生が見出した運動療法を用いて、透析を回避する方法を5部構成で紹介しています。

「はじめに」ではまず、「地動説」から「天動説」へと転換が起きたように、慢性腎臓病治療でも「運動制限」から「運動推奨」に転換した経緯と、「東北大学式・腎臓リハビリテーション」の概要が簡単に紹介されています。

| 第1章:慢性腎臓病の一般的説明。 |

| 第2章:運動療法で透析を先延ばしにできる研究結果。 |

| 第3章:腎臓リハビリテーションの具体的なやり方。 |

| 第4章:腎機能をアップさせる生活Q&A。 |

| 第5章:腎臓リハビリテーションを実践した4名の体験談 |

それでは各章の内容をすこしだけご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

第1章:慢性腎臓病とはどんな病気か

この章では、腎臓が血液中の老廃物を濾しとる濾過装置であるとともに、血圧・造血・骨形成などを調節するホルモンの産生臓器でもあることが紹介され、自覚症状がないままに病気が進行すると、体がどうなってしまうのか?慢性腎臓病を早期発見するためのポイントが紹介されています。

本書を手に取る方の多くは、すぐにでも腎機能を回復させたいと願っている方が多いと思いますので、第2章から読み始めて、腎臓リハビリを開始してから第1章を読み直しても良いと思いますが、薬剤性腎障害に関する以下の部分は知っておくべきだと思います。

『近年注目されているのが、薬物によって慢性腎臓病が引き起こされるケースです。消炎鎮痛剤や抗生物質などを長期間服用することによって、腎臓の血流が停滞し、腎機能の低下が引き起こされることがあるのです。』頭痛、腰痛、関節痛、歯痛などで痛み止めを慢性的に飲んでいる方は要注意です。

第2章:腎臓リハビリテーションの効果

この章では、上月先生がラットを使って医学界の常識破りの研究結果を出してしまった経緯と、ヒトにおいても運動療法が腎機能低下を予防する可能性を示した海外の研究結果が紹介されています。

しかしながら、今でも運動制限を信奉する医師も存在します。その理由は、2013年までは血清クレアチニンが男性2.5 mg/dL以上、女性2.0 mg/dL以上は運動制限が必要!と糖尿病治療ガイドラインに書かれていたことが原因なのだそう。

最新のガイドラインを知らずに運動制限を進める医師に出会ったときの対処法まで書かれています(笑)。

第3章:腎臓リハビリテーションのやり方

この章では、いよいよ「東北大学式・腎臓リハビリテーション」の具体的なやり方が、呼吸法も含めて解りやすい挿絵とともに紹介されています。

腎臓リハビリは以下の3本柱が基本です。

| ①体操 |

| ②運動(ウォーキングや自転車こぎ) |

| ③筋トレ |

また、重要なのは運動の強度。息が切れるようなハードな運動は酸化ストレスを高めてクレアチニンも上げてしまうので、「運動中の心拍数が、推定最大心拍数(220から年齢を引いたもの)の60%くらいになる程度の強さで運動するのが理想的です。」と具体的に説明されています。

第4章:腎機能をアップさせる生活Q&A

この章では、「透析だけは避けたい〕と願う、慢性腎臓病患者の誰もが知りたい、食事法・薬の注意点・アルコールやタバコとの付き合い方などが書かれています。

食事法に関しては基本的には減塩と低タンパク食が紹介されていますが、クレアチニン値を下げたいがために極端な低タンパク食にしてしまうとエネルギー不足でフラフラになってしまったり、筋肉が痩せて寝たきりにもつながるフレイルやサルコペニアになってしまいます。タンパク質は質の良い(アミノ酸スコアが100に近い)肉・魚・卵・乳製品といった動物性食品で摂取することが推奨されています。

第5章:腎臓リハビリテーションを実践した人の声

この章にある、eGFRが50から60に回復した方の体験談などは、透析は回避できる!という勇気を与えてくれると思います。

おわりに

『腎機能が低下してくると、不安や心配、迷いが生じて、心が揺れることも多いでしょう。

| ・腎臓の状態がどんどん悪くなって、このままよくならないのではないか。 |

| ・人工透析になってしまうのではないか。 |

| ・仕事をちゃんと続けられるのだろうか。 |

| ・もう元気に暮らすことはできないのではないか。 |

| ・どんどん体が弱ってしまうのではないか。 |

『しかし、「そんなことはない」ということは、最後まで本書を読んでくださった皆さんであれば、すでにお気づきでしょう。』と、力強い言葉で本書は締めくくられています。

慢性腎臓病の方は病院で「そろそろ透析の準備をしましょう」と言われることを恐れてストレスを溜めこんでいる方も多いと思います。

ストレスは交感神経を刺激して腎機能低下にもつながってしまいます。是非、本書を手に取って、腎機能は回復できる!、自分の腎臓は自分で守る!という前向きな気持ちになって欲しいと心から願っています。

どれくらいの運動をしてもいいのか?気になった方は、こちらのきよら通信も参考にしてみて下さい。食べる純炭きよら通信vol.35-慢性腎臓病(CKD)の人はどれくらいの運動をしたらいいの?

詳しい問合せ先はこちら

尚、上月先生が理事長を務める日本腎臓リハビリテーション学会のホームページには腎臓リハビリを実践している医療施設が紹介されています。

しかしながら、掲載している医療機関は、透析を受けながらの運動療法が大半であり、透析を回避するための腎臓リハビリを指導してくれる病院は少ないようです。

透析に入らないための総合的な医療を提供する病院が増えることを期待しています。

本書籍は当店での取り扱いはございませんので、お近くの書店または、インターネット書店などでお求め下さいm(__)m

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

「腎臓病は運動でよくなる!~NHKガッテン出演の上月先生著~【書評】 (難易度:初級)」への5件のフィードバック