こんにちは、純炭社長の樋口です。

突然ですが、北里柴三郎という人物をご存知でしょうか?

2024年から新しい1000円札に描かれる北里は、破傷風菌やペスト菌を発見し、感染症治療に大きく貢献しました。彼は「医者の使命は病気を予防することにある」と確信し、予防医学を生涯の仕事とすることを決意したそうです。

ちなみに先日(6/13)は北里柴三郎の命日でもあります。

(出典:学校法人北里研究所北里柴三郎記念室ホームページ)

予防医学(予防医療)とは

(※写真は風土病の予防に命を捧げた野口英世)

一般的に『医療』と聞くと、体の不調や病気の症状を治す『治療』を思い浮かべる人の方が多いのではないでしょうか。

これに対して、北里が心血注いだ『予防医療』は、病気にならないように取り組むことを指します。健康診断や人間ドックも予防医学の一環です。

コロナ禍であなたが毎日取り組んでいる「三密を避け、よく手を洗い、マスクを着用する」も立派な予防医療と言えると思います。

腎臓病は予防できるか

予防医学の目的は、病気の予防だけでなく、既に発症した病気の進行を遅くさせたり、他の病気の併発を防止したりすることも含まれます。

では、腎臓病を予防するためには、どのような取り組みをすればよいのでしょうか。

腎機能は加齢とともに低下する

腎臓病は自覚症状がないままに進行するので、血液検査の結果で「クレアチニンの数値が高い」、尿検査の結果で「尿蛋白が出ている」と言われるまで、自分の腎臓に思いを馳せることはないのが普通です(これまでの生活習慣が悪かったのでは?などと自分を責めないでくださいね)。

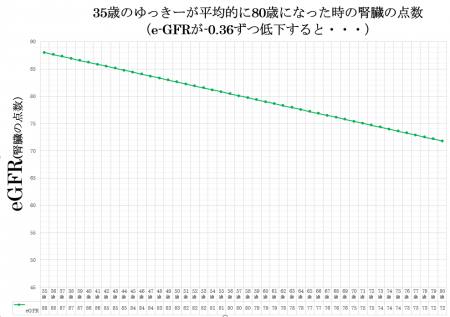

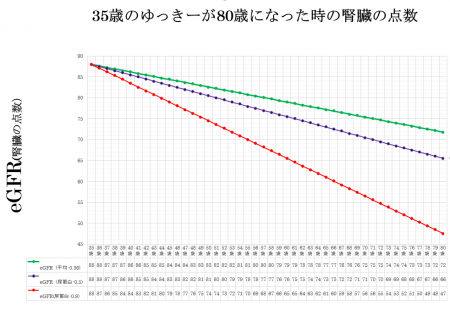

実は、日本人の腎機能(eGFR)は平均で1年あたり0.3~0.4低下すると言われており(※)、加齢とともに腎機能が低下するのは避けられないのです。

そこで、腎機能が低下するスピードを緩やかにして透析を回避し、天寿を全うする事こそが慢性腎臓病における予防医学の本質だと思うのです。

(※)出典:前嶋明人『レジデントのための腎臓教室』、日本医事新報社、402頁

腎機能の低下スピードを緩やかにする方法

では、どうやったら腎機能が低下するスピードを緩やかにできるのか?

まず最初に、どうして自分の腎機能が低下したのか?を知ることが大切です。「敵を知り己を知れば百戦あやうからず」ですね。

あなたの腎臓病はどのタイプ?

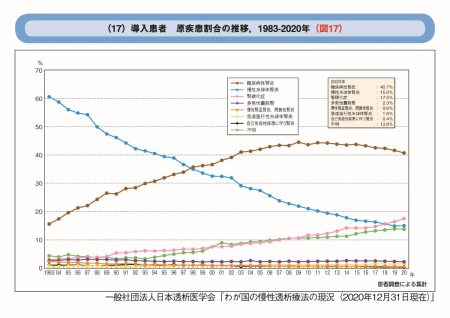

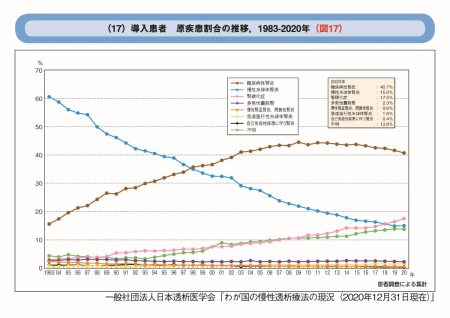

上の図は日本透析医学会が発表している『わが国の慢性透析療法の現状』に掲載されているグラフです。どんな病気が原因で腎機能が低下し、最終的に透析に入ったのか?がわかります。

最も新しい2020年のデータでは、透析に入った73.2%の患者が、以下3つの病気で腎機能が低下していたことがわかります(元データはこちらで確認できます)。

| 1位 |

糖尿病が原因で腎機能が低下する糖尿病性腎症 |

40.7% |

| 2位 |

高血圧が原因の腎硬化症 |

17.5% |

| 3位 |

免疫機能異常などでの炎症が原因の慢性糸球体腎炎 |

15.0% |

原因別の予防方法

糖尿病性腎症と診断されたら

血糖値を上げない食事や食後の運動で腎機能低下のスピードを緩やかにできるはずです。

| 食事の際の工夫 |

食物繊維やたんぱく質を先に食べて、炭水化物は最後に持ってくることで血糖値の急上昇を抑えられます。

また、食前に大匙一杯の酢を水でうすめて飲むと、糖の吸収が緩やかになると言われています(私には効果絶大でした)。 |

| 食後の運動 |

食後に散歩するのも良い方法です。

また、全身の筋肉の7割を占める下半身をスクワットで鍛える(※)と血糖値対策ができます。血糖値がみるみる下がる!謎のポーズで体質改善SP |

腎硬化症と診断されたら

| 降圧剤で血圧をコントロールしたり、食塩の摂取量を減らすことが大切。塩分が少ないと味気なくて食欲がなくなってしまう場合は、食材の表面にだけ醤油や塩を少量ふって食べるのが効果的!スプレー式の醤油も販売されていますし、ためしてガッテンで紹介された泡醤油(ゼラチンや卵白と少量の醤油を泡立てたもの)も美味しいですよ。こちらにレシピが紹介されています。 |

慢性糸球体腎炎と診断されたら

慢性糸球体腎炎からの透析導入は減り続けていますが、病態が様々で腎生検(腎臓に針を刺して腎組織を調べる検査)などの詳しい検査をしないと、どんなタイプの炎症が起きているのかわかりません。

炎症を抑えるステロイド剤をきちんと服用することが大切!でも、心配しすぎやストレスも炎症を悪化させるので、瞑想や森林浴などでストレスを軽減するのも良いと思います。 |

原因不明な場合は

厄介なのは、透析導入で4番目に多い「不明(13.8%)」。しかも、じわじわと増え続けています。

AGE(糖化物質)や食品添加物、過剰なストレスなどが原因不明の透析導入を増やしているのか?今後の研究を見守ります。 |

腎臓病に効く薬だってあります

炭の医薬品クレメジンはクレラップのクレハが創薬した薬で、30年以上も慢性腎臓病患者に使われ続けています。

関連記事:純炭社長が解説「クレメジンについての正しい知識を!」

また、2021年8月に糖尿病治療薬(SGLT2阻害薬)であるフォシーガが慢性腎臓病治療薬として承認され、日本でも処方してもらえるようになりました。

関連記事:食べる純炭きよら通信vol.29-慢性腎臓病(CKD)の承認された新薬”フォシーガ”の最新情報をまとめました。

更に、2022年3月には降圧剤(血圧を下げる薬)として使われてきたミネラルコルチコイド受容体拮抗薬に分類されるケレンディアも「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病」の治療薬として日本で承認されました。

【新薬】フィネレノン(ケレンディア)慢性腎臓病に対するMR拮抗薬が登場-日経メディカル2022年4月15日記事

おわりに

個人差はありますが、

1)一般的にはeGFR(推算GFR)が10前後で「そろそろ透析の準備をしましょう」と言われ、

2)血管の状態が良好なうちにシャント手術(透析を行うための血管回路を作る手術)が提案され、

3)eGFRが5前後で透析に入ることが多いようです。

毎回のクレアチニン値に一喜一憂するのではなく、eGFRをグラフ化して腎機能の低下スピードを知り、まずはeGFRが10に近づかないようにすること。仮にeGFRが10前後になってシャントを作った後でも、eGFRがそれ以上低下しないように、食事や運動などの生活習慣を見直したり、きちんと服薬することが透析予防に役立つと思います。

eGFRのグラフ用紙はこちらにありますのでご活用下さい。

関連記事

・食べる純炭きよら通信vol.36-慢性腎臓病(CKD)の人はどうやって食事を選ぶべき?

・きよら通信vol.4-慢性腎臓病(CKD)の人は運動をしてもいいの?腎機能を守るスポーツの秋のススメ

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

最近のコメント