こんにちは。最近、4時くらいに目が覚めてしまう純炭社長の樋口です。

熟睡できず目が覚めてしまう原因は、前日の深酒のせいだというのは自覚がありますが(+_+)汗

(深酒は安眠には良くないので真似しないでくださいね!)

以前、ゆっきーのブログ「CKD(慢性腎臓病)患者、透析回避の鍵は睡眠」で紹介しているように、睡眠の質が低いと透析リスクが1.3倍になることが知られています。

だがしかし、睡眠の質とはいったい何なのか!?

今日は、日経Goodayの記事から、睡眠に関する常識・非常識を紹介して読者の皆様に質の高い睡眠をお届けしたいと思います。

☞まず最初に質問です。

この中で正しいを思うものに〇、間違っていると思うものに×をつけてください。

1)理想の睡眠時間は8時間

2)短くても深い睡眠をとれれば大丈夫

3)午後10時~午前2時は成長ホルモンが出る時間なので、午後10時前に眠ると良い

4)眠れなくても横になっていれば体は休まるので無理に眠ろうとしなくてもよい

5)バタンキューと横になったとたんに眠りに落ちるのは健康の証

6)体内時計は25時間

いかがでしたか?

〇と×はいくつありましたか?

では、ひとつずつ回答をみて見ましょう。

1)理想の睡眠時間は8時間:☓

正解は「体質によって人それぞれ。ただし6時間は寝たいところ」

人生の1/3は布団の中といわれるので、何となく8時間が理想のように思いがちですが科学的根拠は無く、「理想的な睡眠時間」は人それぞれ。活動量などのライフスタイルや体質によって必要な睡眠時間は変わってきます。

年を取ると早く目が覚めてしまったり、寝つきが悪くなるのは、加齢とともに活動量が減って、脳や体を休める必要が無くなるから。

薬やサプリに頼って無理に8時間寝ようとする必要は無さそうですよ。

デパスなどのベンゾジアゼピン系睡眠薬(精神安定剤)は認知症につながることもあるので、習慣的に飲み続けている場合は医師や薬剤師に相談してくださいね。

※ただし、6時間以下の睡眠は糖尿病や生活習慣病のリスクを高くするとのことです。

2)短くても深い睡眠をとれれば大丈夫:☓

正解は「深い眠りと浅い眠りを交互にひとまとまりに6~7時間とるのが質の良い睡眠」

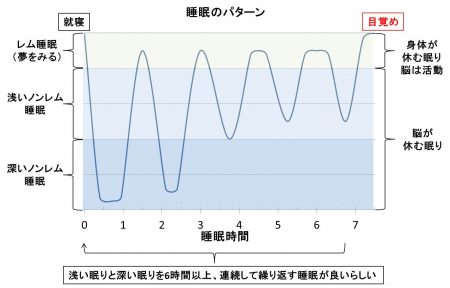

上の図のように、眠りに落ちてから3時間以内に最も深い睡眠が訪れ、その後、浅い睡眠と深い睡眠が交互に繰り返されながら目が覚めます。深い睡眠(ノンレム睡眠)は脳が休んでいる状態。浅い睡眠(レム睡眠)は身体が休んで脳は活動している状態(だから夢を見たり金縛りになったりします)。

ノンレム睡眠とレム睡眠を交互に6~7時間繰り返すのが質の良い睡眠とのこと。3時間ずつ2回に分けて眠った場合、合計の睡眠時間は6時間ですが、睡眠のパターンは全く違ってしまうので、細切れの睡眠は良くないとのことです。

3)午後10時~午前2時は成長ホルモンが出る時間なので、午後10時前に眠ると良い:☓

純炭社長は高校生の時に↑のように教わりました。「午後10時前に眠ると実際の睡眠時間よりもプラス2時間分休息できるので、4時に起きて勉強しても睡眠不足にはならない」と。

だがしかし、最新の研究では何時に寝ても、最初に訪れる最も深いノンレム睡眠時に成長ホルモンが分泌されることが確認されているそうです。

徹夜仕事でも、朝から6時間ぐっすり眠れば大丈夫!

4)眠れなくても横になっていれば体は休まるので無理に眠ろうとしなくてもよい:☓

純炭社長はコレも〇だと思っていましたが、脳と身体を休めるためには2)に書いたノンレム睡眠とレム睡眠をセットで6時間繰り返すことが必要なようです。

5)バタンキューと横になったとたんに眠りに落ちるのは健康の証:☓

これは健康の証ではなく、睡眠不足の証!

言い換えれば、寝入るまでにある程度の時間が必要なのが普通なのです。

だから、「寝つきが悪い」と心配し過ぎないでくださいね。

6)体内時計は25時間:☓

眠りを誘うメラトニンというホルモンも、眼ざめを誘う副腎皮質ホルモンも体内時計の指示で分泌されています。日本人の体内時計は平均で約24時間10分とのことですが、これも個人差があり、24時間30分くらいの人もいるとか。このように体内時計が24時間よりも長い人は毎日眠たくなる時間が30分づつ遅くなるのが当たり前なのです。

メラトニンが分泌される時間が遅くなっているのに、毎日同じ時間に眠ろうとすること自体が無理なはなし。こんなときに睡眠薬を飲んでも効かないので、15分眠れなければ、布団から出て眠気が訪れるまで読書する方が健康に良さそうです。

ここでも、だがしかし(笑)、

体内時計が24時間30分だと、どんどん寝る時間が遅くなって昼夜逆転してしまいます。そこで大切なのが、体内時間をリセットすること。

太陽光やブルーライト(明るいLED電灯やスマホ画面)には体内時計をリセットする効果があるので、夜型の人は午前中に明るい光をしっかりと目に入れるのが良さそうです(ただし、太陽を直視しないでくださいね)。

逆に、朝早く目が覚めてしまうのが悩みの方は、午前中は強い光を目に入れずに過ごす方が良いとのことです。

日経Goodayのインタビューに答えている睡眠のエキスパート三島和夫先生(秋田大学医学部教授)によると、寝室恐怖症(眠れないことを恐れることから始まる不眠症)の場合、寝室以外の場所ではすんなり眠れる傾向があるのだそうです。これは「寝室以外の場所では『寝ないといけない』という緊張がないから」。

ある程度の年齢になったら、若いころのように「バタンキューで気がついたら朝」なんて睡眠は無理な事と割り切って、「眠れない!」と神経質にならずに、お気楽極楽で過ごすのが良さそうです(笑)

※医学の世界は日進月歩。今日の常識が明日は非常識になってしまうことは珍しくありません。今回お伝えした情報も新しい知見が得られたら随時更新していきますね。

【純炭粉末公式専門店】は→こちら

「「質の高い睡眠が腎臓を守る」とは言うものの。睡眠の新常識とは?」への1件のフィードバック