食べる純炭きよらのご愛用者からいただいた「豆乳は危険なの?」

に答えるシリーズ最終回は甲状腺腫に関してです。

ジャーナリストであるバーバラ・L・ミントンが「発酵大豆が唯一の食用大豆」という根拠は次の3点です。

1)タンパク質分解阻害・ミネラル吸収阻害による反栄養作用

2)大豆イソフラボンによる発がん

3)甲状腺腫を誘発する物質を含む

シリーズ4回目は3)甲状腺腫に関して考えてみたいと思います。

【1)、2)の記事はリンクをクリックしてください】

グーグルで「大豆 甲状腺」と検索すると、

大豆には甲状腺腫を誘発するゴイトロゲンが多量に含まれ危険・・・といったことが沢山書かれています。

このゴイトロゲンという物質は甲状腺機能に影響を与える物質の総称で単一物質ではありません。

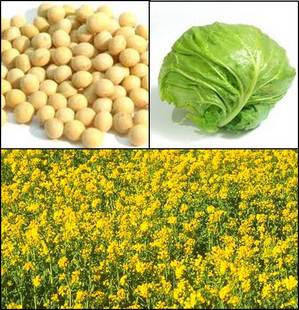

良く知られるゴイトロゲンにはアブラナ科の植物(キャベツや菜の花、ケール、ブロッコリーなどなど)に含まれるグルコシノレートがあります。

でも、キャベツを食べ過ぎたり、青汁を飲みすぎて甲状腺腫になるという話は聞きませんよね?

大豆に含まれるゴイトロゲンは、サポニンやイソフラボンですが(東北大学農学部:木村修一先生の研究結果)、これは加熱しても分解しませんし、胃酸や消化酵素でも分解できません。

大豆に含まれるゴイトロゲンは、サポニンやイソフラボンですが(東北大学農学部:木村修一先生の研究結果)、これは加熱しても分解しませんし、胃酸や消化酵素でも分解できません。

でも大丈夫![]()

大豆による甲状腺腫はヨウ素を沢山摂取している日本人には(ほとんど)起こりません。

多くの科学者が大豆によって甲状腺腫が起きることを動物実験や疫学調査で明らかにしています(この情報が独り歩きしている)。しかし、この結果はヨウ素欠乏の状態での話です。

そして、多くの実験でヨウ素の併用が甲状腺腫を防止できることが分かっています。

そもそも、甲状腺とはチロキシンという大切なホルモンを作る臓器。

チロキシンはヨウ素を含んでおり、全身の細胞に作用してエネルギーを作り出します。

ゴイトロゲンは甲状腺のヨウ素取り込みを抑制してしまうので、ヨウ素不足でチロキシンを作れなくなった甲状腺は懸命に血液中のヨウ素を取り込もうとして大きく肥大するわけです。

ですから、甲状腺腫といっても悪性腫瘍とは異なり、サイズが大きくなる(甲状腺肥大)と言った方が正しいような気がします。

ゴイトロゲンによって甲状腺機能が低下しチロキシンが作られなくなると、食べても食べてもエネルギーに変換できないため、肥満や気力低下が起きます。

逆に、甲状腺機能が亢進しすぎると(甲状腺機能亢進症・バセドウ病)、更年期障害と同じような動悸・息切れ・のぼせが起こり、食べても食べても太らなくなります。

中高年女性が、もう更年期?と思うときには甲状腺機能亢進症を疑ってみてください。

放置すると心不全による突然死に至る怖い病気ですが、薬で完治するので安心して病院に行ってくださいね。

ということで、今日の結論は

海藻を食べていれば大豆食品の甲状腺腫は怖くない![]()

お尋ねします。

大豆イソフラボンの安全摂取量は約75g/日となっていますが

一日おきに150g摂取するとよくないのでしょうか。

匿名さま

コメントありがとうございます。

タイプミスかと思いますが、大豆イソフラボンの安全摂取量は75g/日ではなく、75mg/日ですので念のため。

さて、一日おきの150mg摂取は副作用が出る可能性が上がってしまうと思います。

大豆イソフラボンは腸内細菌によって分解されてから吸収され全身を巡ります。

一度に沢山の量を取れば、それだけ副作用(を起こす可能性のある)物質の血中濃度が高まりますので、副作用の危険性は高まるというわけです。