食べる純炭きよらのご愛用者からいただいた「豆乳は危険なの?」

に答えるシリーズ3回目はイソフラボンに関してです。

ジャーナリストであるバーバラ・L・ミントンが「発酵大豆が唯一の食用大豆」という根拠は次の3点です。

1)タンパク質分解阻害・ミネラル吸収阻害による反栄養作用

2)大豆イソフラボンによる発がん

3)甲状腺腫を誘発する物質を含む

1)のタンパク質分解酵素の阻害、並びにミネラル吸収阻害に関しては前回までのブログに記載しました。

今回は2)植物性の女性ホルモンとも言われる大豆イソフラボンです。

女性ホルモン(エストロゲン)はいつまでも若く輝いていたいと願う女性にとって不可欠なホルモン。

加齢とともに減ってくるエストロゲンを補うためにイソフラボンを大量に補給する強者も多いとか。

ここで問題になるのがエストロゲンの光と影です。

エストロゲンには女性らしさを保ちつつ、

骨を強くする

骨を強くする

コレステロールを減らす

コレステロールを減らす

といった良い作用があります。

しかし、

乳がんの危険性を増やす

乳がんの危険性を増やす

子宮がんの危険性を増やす

子宮がんの危険性を増やす

という危険な作用も併せ持っています。

なぜ、こんな危険な作用があるのか?

というとエストロゲンは女性らしさをアップさせるホルモンなので、

女性特有の臓器を一生懸命発達させようとして勢い余ってがんが発生してしまうのです。

それでは女盛りの女性がイソフラボンを摂取することは危険なのでしょうか?

ここからが非常に複雑で難しい問題です。

国立がん研究センターの報告では、

みそ汁摂取が多いほど乳がんになりにくい

みそ汁摂取が多いほど乳がんになりにくい

特に閉経後女性はイソフラボン摂取が多いほど乳がんになりにくい

特に閉経後女性はイソフラボン摂取が多いほど乳がんになりにくい

ことが分かっています。

エストロゲンもイソフラボンも女性ホルモンといわれるのに何故このような矛盾した結果がでるのか?

それを知るためにはエストロゲンの受容体(ER)を知る必要があります。

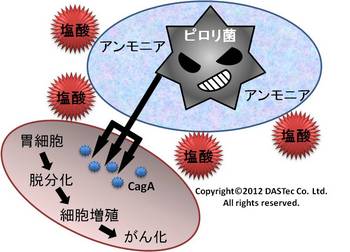

エストロゲンが働くためには受容体というタンパク質に結合しなければなりません。

エストロゲンを鍵だとすると、鍵穴に相当するのが受容体(ER)です。

エストロゲンが結合した受容体(ER)はDNAに結合して遺伝子スイッチをONにしますが、

実はもっと複雑で、もう一つの(実際には複数の)タンパク質を巻き込んだ団子状になってDNAに結合します。

この時に、

エストロゲンが結合したER(エストロゲン受容体)と

イソフラボンが結合してERでは形が少し変わると考えられます。

すると、まわりにまとわりついてくるタンパク質の種類が違ってくるのです。

エストロゲンERがあん団子ならイソフラボンERはみたらし団子のようなものです。

あん団子はがん細胞を増やしますが、

逆に、みたらし団子はがん細胞を殺してくれるようなイメージで身体を守ります。

ですから、イソフラボンだけを濃縮したような

ですから、イソフラボンだけを濃縮したような

サプリメントを大量に摂らない限り、

豆腐や豆乳を適度に摂取することは、

健康に良いと考えられます。

ところが、ところが、

最近になって大豆イソフラボンを有効に使える人と使いない人がいることが分かってきました。

大豆イソフラボンはエストロゲン様作用を示す物質に糖が結合したもの。

腸内細菌によって糖が分解されて、初めて女性ホルモン様の作用を発揮します。

ダイゼイン(イソフラボン)をエクオール(エストロゲン様物質)に変換できる腸内細菌は

日本人では半分以上に認められるのに対して、

欧米人では25%程度しかエクオールを作れないことが分かっています。

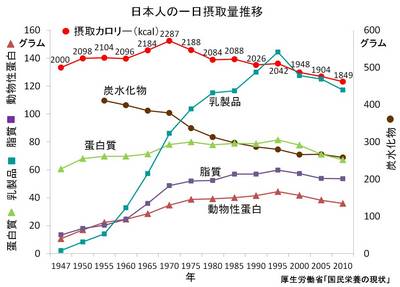

しかし、注目すべきは若い世代の日本人では欧米人同様、25%程度しかエクオール変換腸内細菌を持っていなかったのです。

日本では食の欧米化とともに肥満や糖尿病、乳がん、大腸がんといった欧米型の病気が急激に増加しました。

この原因の一つとして腸内細菌の欧米化が一役かっているのは間違いないでしょう。

さて、中国産大豆や遺伝子組換え大豆を使っていない安全な大豆製品は決して安いものではありません。

自分のおなかの中にエクオールを作り出す腸内細菌が住んでいるのか?が

気になりますよね。

4000円程度の簡単な尿検査で調べることができます。

検査のの結果、エクオール菌がいなかったといって落ち込む必要はなさそうです。

欧米人でもベジタリアンはエクオール産生者が多いことから、

腸内環境の改善によって解決できる可能性があります。

「食べる純炭きよら」を飲んでエクオールの産生量が増えるのか?

これからの研究課題です(お楽しみに)。

ずいぶん長文になってしまいました。

ここまで辛抱強く読んで下さった方に感謝いたします。

しかし、エストロゲン、受容体、イソフラボンの話はもっと奥が深いのです。

お付き合いいただけますか?

話をややこしくするのは、

ER(エストロゲン受容体)には

アルファ型(乳腺や子宮に存在)と

ベータ型(男女を問わず全身に存在)

の2種類があり、

さらには、DNAには直接作用せずに、細胞膜表面に存在しているタイプも見つかってしまったところにあるのです。

しかも、イソフラボンはどうもERのベータ型に結合しやすいらしい。

では、ベータ型の受容体は全身でどんな働きをしているんだ?という研究が全世界で現在進行中です。

たとえば、アルファ型受容体が活性化すると攻撃性が増し、逆にベータ型は攻撃性を弱めることが分かっています。

ベータ型受容体は脳内では情動行動(本能的な欲望)やストレス反応に関わる部位にたくさん存在することから、

牛乳に含まれる牛エストロゲンは切れやすい人間を増やし、

豆乳に含まれるイソフラボンは理性的な人間を増やすなんてことになるかもしれません(個人的な想像です)。

次回はシリーズ最終回「大豆食品と甲状腺腫」

大豆に含まれるゴイトロゲンは、サポニンやイソフラボンですが(東北大学農学部:木村修一先生の研究結果)、これは加熱しても分解しませんし、胃酸や消化酵素でも分解できません。

大豆に含まれるゴイトロゲンは、サポニンやイソフラボンですが(東北大学農学部:木村修一先生の研究結果)、これは加熱しても分解しませんし、胃酸や消化酵素でも分解できません。

ですから、イソフラボンだけを濃縮したような

ですから、イソフラボンだけを濃縮したような

大豆が健康を害するという論旨は以下の3点に要約できます。

大豆が健康を害するという論旨は以下の3点に要約できます。

最近のコメント