こんにちは。

「食べる純炭きよら」を製造販売する(株)ダステック代表のhigumonです。

先週、健康食品を販売する会社の社長さんとお話をして、こんな話題になりました。

A社長「イカ墨を食べると便が真っ黒になりますが、貴社の純炭でも黒くなりますよね」

私「そうですね。確かに純炭を食べると便が黒くなり、便臭が変わります」

私「イカ墨は食べたことがありませんが、体に良いのですか?」

A社長「イカ墨も純炭と同じように吸着作用があるんでしょ?」

私「????」

A社長と同じ誤解をしている方に時々遭遇します。

実は

イカ墨と純炭は・・・

まったくの別物なんです

純炭の成分は炭素

元素記号はC

カーボンです。

一方のイカ墨は?というと・・・

日焼けの原因、メラニン色素と同じもの。

メラニンは炭素の他に、酸素・水素・窒素が複雑に絡み合ったインドール骨格を持つ物質で、

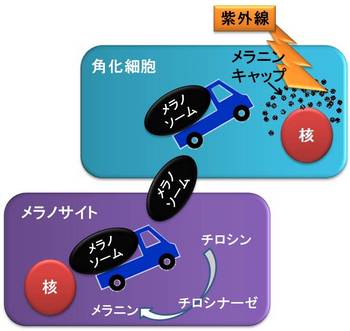

チロシンというアミノ酸がチロシナーゼという酵素で分解されて作られます。

そういえば、巷で問題になっている美白化粧品のターゲットもメラニンでしたね。

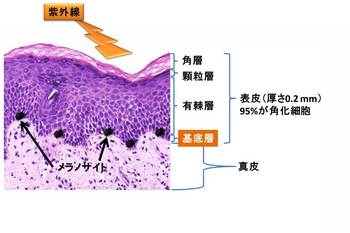

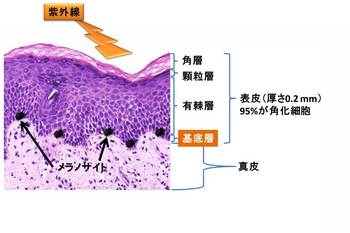

皮膚のメラニンは表皮と真皮の境目にあるメラノサイトという細胞で作られます。

メラノサイトは皮膚1mm2あたり約1000~1500個存在しますが、意外なことに人種が異なってもメラノサイトの数や分布に違いはないのだそうです。

紫外線を浴びたり、皮膚にストレスが加わると、

プラスミン(タンパク分解酵素の一種:セリンプロテアーゼ、血栓溶解などに働く)や

アドレノメジュリン(血管拡張、細胞遊走、抗炎症など多彩な作用を示す)が、

メラノサイト活性化因子として働き、

銅含有酵素であるチロシナーゼを活性化して

チロシンからメラニンを作り出します。

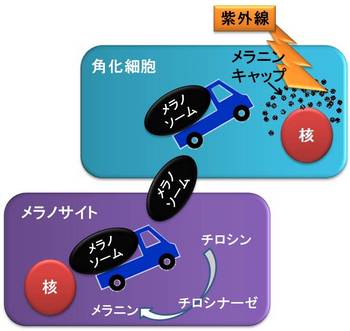

メラノサイトで作られたメラニンはメラノソームというボール状の中に詰められて、

細胞膜の表面に向けて運ばれていきます。

メラノサイトから放出されたメラノソームは、メラニンを欲しがっている他の細胞に運ばれ、

再び細胞内に取り込まれます。

すると、今度はDNAが詰まった核に向かって輸送されて行き、

核の上方に集結してメラニンキャップ(核帽)という構造を形成し、紫外線からDNAを守ります。

生物の仕組みってスゴイですね

女性には毛嫌いされるメラニンですが、DNAを傷つけないために頑張っていることをご理解いただけたでしょうか?

日焼けの心配がないイカやタコは、別の意味で身を守るためにメラニンを使っているんですね。

チロシナーゼ活性やメラノサイト刺激因子の働きを抑える美白化粧品を使うということは、

DNAが傷つきやすい(皮膚がんになりやすい)状況を作っていることになります。

ですから、日焼け止めをしっかり使って紫外線をカットすることが大切です。

ところが、皮膚科の先生がこんなことを言っていました。

「日焼け止めに書いてあるSPF(Sun Protection Factor)という数値は、

日焼け止めを厚さ2mmに塗った時の値なんです。

ところが、日本人はせいぜい1mm程度しか塗っていない。

これでは効果が無いんです。

外用剤はしっかりと量を使うことがとても大切です!」

美白化粧品は、シミやソバカスの部分だけに使い、

日焼け止め(サンスクリーン)は全身にたっぷり塗って、

大切なDNAを紫外線から守りましょう!

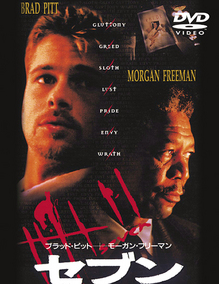

1996年に公開された映画、ブラッド・ピット主演のセブンをご存知でしょうか?キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにしたサイコ・サスペンス映画です。

1996年に公開された映画、ブラッド・ピット主演のセブンをご存知でしょうか?キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにしたサイコ・サスペンス映画です。

女性スタッフにいじられながらファスティングを続ける(健気な)純炭社長の樋口です。今日はM子のブログ担当日なので軽めに現状報告です。

女性スタッフにいじられながらファスティングを続ける(健気な)純炭社長の樋口です。今日はM子のブログ担当日なので軽めに現状報告です。

薬は全く服用していません。

薬は全く服用していません。

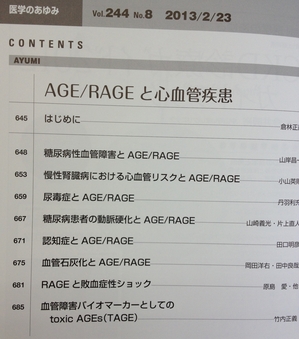

お医者様が読んでいる雑誌

お医者様が読んでいる雑誌 このような病気のほかにもAGE/RAGEはがんや炎症といった病気のほか、

このような病気のほかにもAGE/RAGEはがんや炎症といった病気のほか、

最近のコメント