食べる純炭きよら通信vol.12

いつも食べる純炭きよらをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

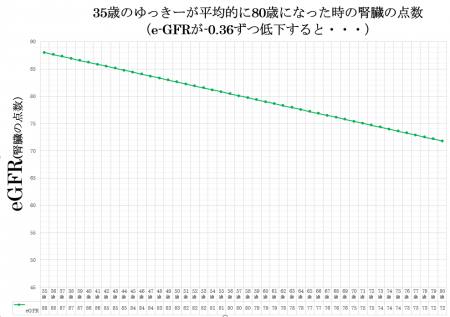

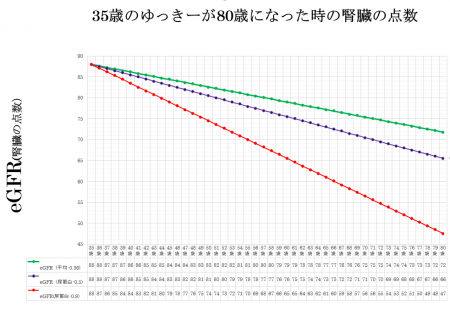

きよら通信担当のゆっきーが、腎臓病お役立ち情報をお届けします(*^^)v

先月号のおさらい

先月号は『心の状態をコントロールして腎臓を守ろう』というお話でした。

怒りや不安など、負の感情にとらわれすぎると、腎機能が下がります。

気持ちがどんより暗くなったときは、脳をだますこちらの方法で解決!

①口角をあげて笑顔を作る

意図的に笑顔をつくると、不思議とネガティブ気分がやわらぎます。イライラむかむかした時はだまされたと思って口角をあげニコっとしてみましょう。

②体を動かす

軽めのジョギングやウオーキングには幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンやエンドルフィンが分泌され、幸福感が得られます。1日20分程度を目安に体を動かしましょう。

腎臓病は食中毒にご用心

6月といえばあなたは何を連想しますか?梅雨・紫陽花・蝸牛(カタツムリ)・・・

当社スタッフは、6月と言えば、学会を思い浮かべます!毎年6月に腎臓病に関する各種学会に参加しているのですが、コロナの影響により全て中止となっていた学会も2022年6月には開催され始めています(オンラインで学会発表を聴講できるので、有益な情報があればお届けいたしますね)。

さて、少し脱線しましたが、腎臓に不安がある人は“食中毒”に要注意してほしいのです。

たかが食中毒と侮るなかれ

食中毒とは、食べたものが原因で起こる下痢・腹痛・発熱・嘔吐等の症状の総称です。『寝ていれば治るだろう』『病院に行くほどではない』『大した病気ではない』なんて侮っていませんか?

下痢や嘔吐などで脱水症状になると、急速に腎機能が悪化したり、食中毒の原因自体(菌・菌が作る毒素)が腎臓にダメージを与える事もあるんです。

腎臓病の人が食中毒にかかりやすい理由

腎機能が低下していると、体内に老廃物が溜まってしまい、免疫力も低下しています。すると、健康な人ならやっつけてしまう食中毒の原因菌に負け、重症化しやすくなります。

腎臓病で食中毒にかかってしまったら

市販の解熱鎮痛剤には、腎臓に悪い成分(※1)が入っているものがあり注意が必要です。(※1)エヌセイズの入っていないアセトアミノフェンだけのものを選んでもらいましょう。

また、病院の処方薬(血圧の薬・利尿剤・糖尿病の薬など)には食中毒の脱水症状時に飲み続けると、腎機能を悪化させることも。あらかじめ、かかりつけ医や薬剤師に下痢や嘔吐などの脱水時や体調不良時の薬の飲み方を確認しておきましょう。

食中毒を防ぐ3つの習慣

それでは、食中毒を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。梅雨時期の食中毒の主な原因は細菌です。細菌は温度や湿度などの条件がそろうと、食べ物の中で増殖します。見た目やにおいだけでは分からないことが多いので、以下の3点に注意しましょう。

| ①つけない |

手洗いの徹底、包丁やまな板は食材ごとに使い分ける。 |

| ②ふやさない |

消費期限を確認、すぐに食べないものは冷蔵庫で保管、常温放置しない。 |

| ③やっつける |

多くの菌は熱に弱いので、しっかり加熱調理する。 |

こんな食中毒にもご用心

粉類(小麦粉・お好焼粉・ホットケーキミックスなど)の保管場所に注意

|

粉はダニの大好物。チャック付き袋や密閉容器に入れていても、わずかな 隙間やチャックのふちについて残っている粉にダニが集まり増殖します。また、一度ダニが入ってしまった粉類は加熱しても無害化しません。開封後はなるべく早く使い、密閉容器に入れ冷蔵庫で保管しましょう。 |

2日目のカレーは美味しいけれど

|

残ったカレーを鍋ごと常温で置いておくのはNG。通常は加熱調理すると、大半の菌は死滅してしまいますが、ウェルシュ菌という種類の菌は死なず冷ましている途中の鍋の中(40℃前後)で増殖します。なるべく食べきれる量を作るようにし、残った場合は小分けにして急冷するようにしましょう。 |

金属製の水筒で意外な食中毒も

|

金属製の水筒にスポーツドリンクやジュースを入れるのはNG。含まれる成分(酸や塩分)によって金属が溶け出し、中毒症状を起こす場合があります。特に水筒の内側に傷があるような古い水筒は要注意。金属製の水筒ではなくプラスチック製のものを使うようにしましょう。 |

6月の不調は天気のせい?

梅雨の時期の不調の原因は天気が悪さからくる『気象病(※2)』かもしれません。

(※2)雨が降りそうになると頭痛、だるさ、めまい、関節痛、古傷の痛みなどの症状の病気。最近の研究では、気圧の変化(特に低気圧)が自律神経のバランスを乱し、不調を起こす原因だとわかってきています。

今月のオススメのマッサージ

この時期の不調を軽減するには、耳マッサージがおすすめ。

耳の真ん中を親指と人差し指でつまみます。つまんだまま気持ち良いと感じる強さで上→横→下と半円を描くように引っ張ってみましょう。30秒ほど往復して動かすとポカポカして巡りが良くなります。耳には沢山のツボが集まっています。手軽にできてで気持ちいいのでぜひやってみましょう。

(2020.6月号として配布したものに加筆しました)

最近のコメント