糖化現象が老化や病気と関係していることをやっと日本のマスコミも報道し始めました。

しかし、日本の糖化研究の第一人者である金沢医科大学・竹内正義教授が10年以上も前から糖化の危険性を訴え、

食品メーカーや消費者に向かって啓蒙活動を続けていることは残念なことにあまり報道されません。

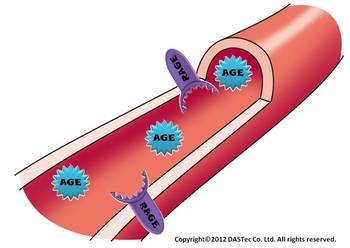

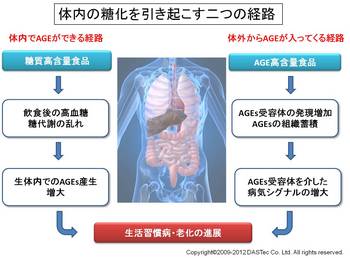

最近になってテレビや雑誌で取り上げられるようになったAGE(糖化物質:学術的には終末糖化産物といいます)は、

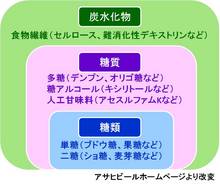

糖とタンパク質が結合して離れなくなったモノを言いますが、糖の種類やでき方によって様々な種類のAGEが作られます。

それゆえに、科学の世界ではAGEを複数系にしてAGEsと表すことが普通です(このブログではマスコミに合わせてAGEと称します)。

さて、2012年11月7日に放送されたNHKあさイチでも、久留米大学・山岸先生が

「果糖はブドウ糖よりも速やかにAGEを作る 」ことを実験的に示していましたが、それだけではないのです。

」ことを実験的に示していましたが、それだけではないのです。

竹内先生の研究によると、「果糖からは毒性がつよいTAGE(Toxic AGE)が作られる 」ことがわかりました。

」ことがわかりました。

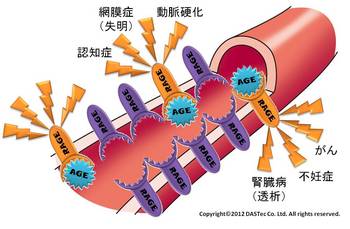

TAGEは細胞表面にある受容体(RAGE: receptor for AGEs)に結合して毒性を発揮します。

TAGEとRAGEの結合によって、失明原因のトップである糖尿病性網膜症が引き起こされるほか、

透析導入原因のトップである糖尿病性腎症にもつながります。

また、TAGEは神経細胞を殺す一方でがん細胞の増殖を促すなど、

老化に伴って見られる痴呆やがんの増加とも関係しているようです。

糖の中でも果糖は腸から吸収された後、フルクトース1リン酸→グリセルアルデヒドを経てTAGEを作ります。

一方、ブドウ糖から作られるAGE(竹内先生はAGE-1と称しています)はRAGEにはほとんど結合しません。

ですから、ブドウ糖から作られるAGE-1(グルコースAGE)は毒性がないと考えられてきたのです。

ここまで読んでくださった方は「じゃあフルーツは危険なの?食べない方がいいの?」とお考えでしょう。

山岸先生も番組中でおっしゃっていたように、

「フルーツジュースを飲むのであれば食物繊維を一緒に摂れる果物の方が良い」とのこと。

かつて流行した”りんごダイエット”のような偏った食事をしなければ問題ないということでしょう。

フルーツよりも問題なのはジュース類に含まれる甘味料”果糖ブドウ糖液糖”です。

”果糖ブドウ糖液糖”はトウモロコシやさつまいものデンプンを酸や酵素を使って果糖をブドウ糖に分解したもの。

果糖含有量は50~90%にもなります。

何気なく口にしている飲料ですが、あらためて成分表示を確認する必要がありそうです。

次回は、無毒と思われていたAGE-1(ブドウ糖由来のAGE)にも意外な落とし穴が という話題をご紹介します。

という話題をご紹介します。

![]()

」との願いで研究されたメイラード反応によって作られます。

」との願いで研究されたメイラード反応によって作られます。

」ことを実験的に示していましたが、それだけではないのです。

」ことを実験的に示していましたが、それだけではないのです。 という話題をご紹介します。

という話題をご紹介します。

)

)

最近のコメント