こんにちは!

水曜担当スタッフM子です![]()

ようやく少し涼しくなってきましたね。

夏が終わるというのに,相変わらずぽちゃぽちゃ体型…夏痩せになってみたかったなぁ…![]()

さて,先日お客様から「きよらを飲み始めてから,便の色が黒くなった気がするんですが…」とのお問い合わせをいただきました。

本日はこの理由に関する雑学を~![]()

きよらの原料,弊社が製造する「純炭粉末(ダイエタリーカーボン®)」は結晶セルロースを弊社独自技術で炭化しております。

純炭粉末の大きさは粒子が真球ではないので規定しにくいのですが,おおよそ50ミクロン前後です。

(1ミクロンは1,000分の1ミリメートルです。)

この数値は近くにある公設試験場でレーザー回折・散乱式粒度分布計をお借りし,大凡の大きさの分布を調べ,電子顕微鏡像を参考にした数値です。

粒度分布計では,特定の光を照射し,粒子に光が当たった後の回折・散乱光の強度分布を検出し,どれくらいの大きさのものがどのような割合で存在しているかというデータが得られます。

純炭粉末のように,形状が複雑なものは光の散乱も複雑なので,得られる数値は大きさの絶対値を示すものではないと公設試験場の研究員さんに助言を受けました。

一方,電子顕微鏡では大きさの絶対値が得られますが,見られる範囲が限られているので,粉末中の大きさの分布は把握しづらいです。

そこで双方のデータを得て全体像を理解します。

ちょっと話がそれましたが…腸の上皮細胞から血管系に移行するのは,500ダルトンくらいの分子サイズまで…と言われております(ダルトンは分子量を表す単位)。

大きさでいうと数ナノメートル前後となるでしょうか?(1ナノは1,000,000分の1ミリメートル)比較すると純炭粉末は大体1万倍くらいの大きさですから,純炭粉末は血管系に移動しません。

ちなみに栄養素であるアミノ酸やイオンなどはサイズ的な問題とは別に,トランスポーターといって選択的に通す経路があります。

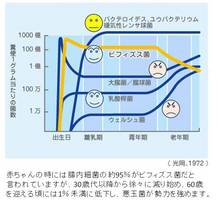

という訳で…意外とご存じない方がいらっしゃるのですが,「食べる純炭 きよら」はお召し上がりいただくと口から胃,腸を通過してそのまま体外に排出されます。

食べ物やお薬,他のサプリメントと異なり,腸管から体内の血管に吸収されて全身をめぐるというものではありません。なので…「便は黒くなる」のです!

血管に移行しませんから,腎臓などでひっかかって臓器を傷めるなんて心配もご無用です!(そのようなご質問もいただいたことがあります。)

きよらの純炭粉末は消化管の中を通過しながら対象物をくっつけて(吸着し),そのまま便と一緒に出てきます。

なので,黒い便をご覧になったら,「うんうん,きよらは今日も頑張って働いてたんだね!と労ってあげてください!

…あ,そんなことするのは私だけ!??![]()

お医者様が読んでいる雑誌

お医者様が読んでいる雑誌 このような病気のほかにもAGE/RAGEはがんや炎症といった病気のほか、

このような病気のほかにもAGE/RAGEはがんや炎症といった病気のほか、

最近のコメント