注意!本ブログ記事は皆様にファスティング(絶食・断食)を勧めるものではありません。

安易なファスティング(絶食・断食)は命にかかわる危険性があります。

断食期間中にケトシドーシス(血液の酸化)に陥ったり、食事を再開する方法を厳密に管理しないと死に至る危険性がありますので十分ご注意ください。

ファスティング(絶食・断食)3日目に突入した純炭社長の樋口です。

私がファスティングを始めたことを知った女性社員からお菓子攻撃にあいましたが、まだ理性が勝っています(笑)。

さて、本日のブログタイトルは世界的な科学雑誌であるNatureに書かれていたものです。

邦題は”健康は本当のところ、腸の問題”

先日のブログにも書いたとおり、人類の遺伝子は飽食環境には慣れていません。その人類の腸に寄生している細菌たちも(おそらく)しかり!人類(ならびに腸内細菌たち)は、飢餓の環境には適応する能力を持っていても、使いきれないほどの食物に晒されるては、どうして良いのか分からない状態なのではないでしょうか?

2013年8月29日号のNature(Vol.500, No.7464)には、健康は腸の問題であることを示す2つの論文が掲載されています。

E. Le Chatelierらは、腸内細菌の種類の豊かさ(多様性)が少ない人ほど、肥満、インスリン抵抗性(糖尿病)、脂質異常症(高血圧・心血管病)、炎症(アトピーやリウマチ)が見られ、尚且つ、太りやすいことを見出しました。

一方、A. Cotillardらは、食物繊維を多く含む食事で治療された肥満者ほど肥満が解消され、その際には腸内細菌の多様性も増していることを示しました。

これらの報告は食事の内容と腸内細菌の多様性が密接に関係しあって健康を守っていることを示しています。逆を言えば、飽食の時代で過剰摂取しがちな糖分・脂質ならびに食品添加物によって腸内細菌の多様性が損なわれ、様々な病気を引き起こすと考えられないでしょうか。

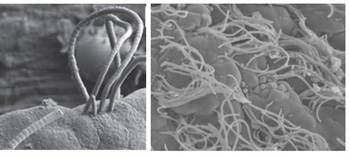

下の写真は腸に寄生するセグメント細菌。

Th17を介した免疫機能の獲得に大切や役割を果たしています。

ファスティングの話に戻ります。

ファスティングで体調が変化するのは、ブドウ糖を使い果たして飢餓状態に陥った体が、脂肪を燃やして作ったケトン体に順応するためではないか?と考えられます。しかし、1週間ほど水だけで生活すると、飽食でダメージを受けていた腸内細菌達が目覚め、多様性が高まった結果、肥満の解消、心血管病やアレルギー疾患、高血圧、消化器疾患の症状が軽減するというメカニズムも働いているのでは?と考えるわけです(あくまでも個人的仮説です)。

さて、ファスティング開始から48時間を超えたあたりから、急に脱力感が襲ってきました。空腹感も一番強く感じています。その他にも肩こり、頭がボーとする、目のかすみなど明らかに変調を感じます。朝は6.5だった尿pHが夜には5.5まで低下していました。今晩から明日がアシドーシス(血液の酸性化)のピークのようです。あ~~つらい![]()

体重は84.4 kg(マイナス3.3 kg)、血圧も133, 86と低下傾向です。

薬は全く服用していません。

薬は全く服用していません。

最近のコメント