食べる純炭きよら通信vol.39(2022.9月号)

いつも食べる純炭きよらをご愛顧いただきありがとうございます。

きよら通信担当のゆっきーが腎臓病お役立ち情報をお届けします✉

今月号は、寿命を決める“腎臓”の秘密に迫ってみたいと思います。

目次

慢性腎臓病のための新しい知見

今から30年ほど前、早く老化が進み早死にしてしまう早老症マウスが発見されました。

そのマウスは“ある遺伝子”が欠損しており、体内のリン濃度が異常に高くなっていたのです。

のちにその遺伝子は「クロトー遺伝子」と名付けられ、体内の不要なリンを腎臓から尿中に排泄するための重要な遺伝子であることが分かったのです。

クロトー遺伝子と腎臓病

クロトー遺伝子が欠損しているマウスに、リンが少ない食事を与えてやると異常な老化症状がピタリと止まり、普通に長生きすることも分かりました。

こうした研究から、『老化には“腎臓とリン”が関係している』と言われるようになりました。

体内のリン濃度が長寿に直結!

地球上の動物は、体が大きいほど寿命が長いという事が知られています。

小さな体のマウスは2~3年程度の寿命ですが、ゾウは70年も生きます。

但し、これには例外があり、鳥やコウモリは体が小さくても10~30年も生き、人間も体の大きさの割にはゾウより長生きです。

この謎を紐解く鍵は…実は体内のリン濃度!

血液中のリン濃度が低いほど、体の大きさに関係なく寿命が長いということが分かってきたのです。

ただしリンは生きていくうえで必要な物質

この様に聞くと“リン=死への近道?”と思ってしまうかもしれませんが、地球上の生き物はリンがないと生きていけません。

特に、リンは骨と深い関係があり、カルシウムと結びつくことで重たい体を支えるための硬い骨を作っています。

しかし、骨の材料として使いきれず余ったリンは血液中に流れだし、体内のあちこちでカルシウムと結合して沈着します。

これは骨の材料が体中をめぐっているような状態で、いろんな場所で骨ができてしまうと(異所性の石灰化が進むと)体内の慢性炎症や心血管病の原因となるわけです。

リンを制御すれば透析を遠ざけることができる!?

さて、体内のリンはどこから来るのでしょうか。

それは、毎日の食事から入ってきます。

腎臓病の食事制限について調べると、『ハムやソーセージなどの加工食品はリンが多いので控えましょう』・・・といった情報を見聞きしたことがあるのではないでしょうか?

体内の余分なリンは腎臓から排泄されますが、腎機能が落ちている場合は、うまくリンを捨てることができません。

また、リンを捨てる作業自体が腎機能に悪影響を及ぼし慢性腎臓病を悪化させてしまうのです。

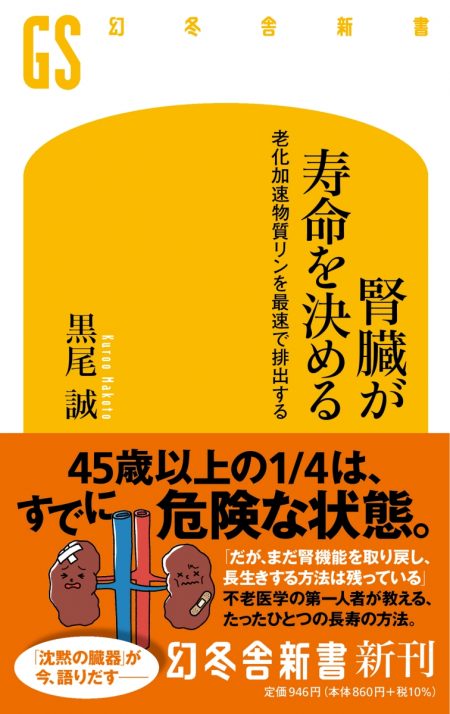

クロトー遺伝子の発見者である黒尾誠先生(自治医科大学教授)は、『リンを制御すれば腎不全による尿毒症だけでなく、(中略)透析に移行するのを防いでくれることも可能になる』

と考えて研究を進めているそうです。

40代以降はリンの多い食事に気を付けましょう

私たちの腎臓にあるネフロン(ろ過装置の重要部分)は消耗品であるため、加齢とともに減少していきます。

ネフロンが減ってきているにもかかわらず若いころと同じようにリンを摂り続けているとどんどん腎機能が落ちてしまいます。

ネフロンが減ってくる40代に入ったら、リンの多い食事を控えることが腎臓を長持ちさせ長寿への近道となります。

無味無臭で忍び寄るリンから体を守る方法

塩や砂糖は、多すぎると舌で判断できますが、「リンの量」は味覚では判断できません。

現代人は普通に食事をしているだけで1日必要量の3倍はリンを摂っていると言われ、加工食品やコンビニメニューをよく利用する人は更に多く、5倍にものぼると言われています。

※ただし、リンを減らす為に自己判断でのタンパク質制限は危険ですのでやめましょう。

吸収率の高い無機リンを控えましょう!

腎臓病食の本を開くと、リンの含有量は載っていますが食べた後どれだけのリンが吸収されるか?の説明はありません。

リンの含有量だけに注目して食材を選ぶと、たんぱく質不足に陥ってしまうほか、リンを避けているはずでも、気付かぬうちに沢山リンを吸収していた・・・なんて事にも。

リンの多いたんぱく質食材を選ぶときは体に吸収されにくい有機リン(特に植物性の食材は吸収率が低い)を積極的に選ぶようにして、添加物に使用されている無機リンは避けるのがコツです。

| 吸収率 | 種類 | 主な食材 |

| リン吸収率20~40%(オススメ食品) | 植物性食材の有機リン | 豆類・豆腐・無調整豆乳・納豆など(お惣菜や加工品は除く)   ※植物性食材の加工品で、無機リンを添加したものは吸収率90%以上のグループとして考えます。(例:エンドウ豆スナック、大豆のお菓子、添加物の入ったソイプロテイン、調整豆乳、味付の豆乳飲料などは吸収率90%のグループへ分類) |

| リン吸収率40~60%(避けすぎなくてもOK) | 動物性食材の有機リン | 肉・魚介類・乳製品など(お惣菜や加工品は除く)    ※動物性食材の加工品で、無機リンを添加したものは吸収率90%以上のグループとして考えます(例:加工肉、ねりもの、お惣菜など) |

| リン吸収率90%以上(腎臓病なら避けたい食品) | 添加物に使用 される無機リン |

〇〇剤、〇〇料、アルファベットの原材料名が書いてある加工食品(ハムソーセージ、ねりもの、コンビニ弁当、カップラーメン、菓子パン、ファーストフード、スナック菓子、お惣菜など)       |

添加物の多い食品を避けるコツ

吸収率の高い有機リンの添加物の名前をすべて覚えるのは大変ですが、カンタンに見分ける方法があります。

それは、食材の原型が分かるものを選ぶ、なるべく手作りのものを選ぶという事です。スーパーで買い物をするときは、この2つの観点で選んでみてくださいね。

骨を使わないとリンが溶け出してくる!?骨刺激の重要性

無重力の宇宙空間では地上の約10倍のスピードで骨が衰えます。

骨から溶け出したリンによって老化が進んでしまうので、宇宙飛行士は無重力空間でもハードなトレーニングをして体が老化しないように鍛えているそう。

つまり、地上でも運動不足で骨が衰えると老化が加速することが予想されます。

骨に刺激が足りないと骨の中のリンが家出をしてしまうので、ウオーキングや「かかと落とし運動」で骨に刺激を与えてくださいね。

| かかと落とし運動のやり方 | |||

| ① | 両足のかかとを出来るだけ高く上げます。 | ||

| ② | 体の重みをかかとに伝えるようにして、ストンと落とします。 | ||

| ③ | 1日30回程度、毎日行いましょう。 | ||

おわりに

リンの弊害から腎臓を守るには、「吸収率の高い無機リンを控える」「骨を退化させない」の2点が大切です。

リンは健康長寿の新しいキーワードになること間違いなし!

さらに詳しく知りたい方は、こちらの本を手に取ってみてくださいね。

(2022.9月号として配布したものです)

とてもすばらしい内容で、ご紹介の本も一読しました。

医薬品ではリン吸着薬があるが、早い段階では使用できないとのこと、使えるようになるための治験は莫大な費用がかかり利潤が薄いため、製薬会社が動かないこと、ある意味〇ベルメクチンを彷彿とさせます。

御社でサプリメントとして販売いただけないでしょうか?

キトサンオリゴ糖にはリン吸着効果もあるようですが。

コメントをいただきありがとうございます。

実は純炭粉末の研究を開始した当初はリンやカリウムも吸着できる吸着炭を目指していました。

ある材料を炭化して吸着試験を行ってみると、クレアチニンだけでなくリンも吸着していたのです。

「ついにやったか!?」と天にも昇る気持ちで詳細に分析を進めた結果……

炭化した原料に大量のカルシウムが含まれており、カルシウムたっぷりの吸着炭だったため、リンとカルシウムが結合し、不溶性のリン酸カルシウムとして炭と一緒に沈殿していたことがわかりました。

このような原料はカルシウム以外にも様々な不純物を含んでおり、品質管理ができないので製品化は断念した経緯があります。

キトサンオリゴ糖、調べてみます。

キトサンオリゴ糖サプリを商品化できるか否か、現時点ではなんとも言えませんが、当面は食前にカルシウムサプリを摂ることで、ある程度のリンは除去できると思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

ご返信いただきありがとうございます。

カルシウムたっぷりの吸着炭を、不純物のために開発を断念されたとのこと、どんなに残念だったがお察しいたします。

動物用では、イパキチンという炭酸カルシウムとキトサンが主成分のリンを吸着できる薬があるようです。やはりカルシウムなのですね。動物用なので、ある程度の不純物はOKということがあるのかもしれません。

キトサンオリゴ糖とリン吸着については下記からです。

https://dbsearch.biosciencedbc.jp/Patent/page/ipdl2_JPP_an_1999156268.html

キトサンオリゴ糖に関してご教示いただき誠にありがとうございます。

商品開発の参考になります。

今後ともよろしくお願いいたします。

取り急ぎお礼まで。