食べる純炭きよら通信vol.31(2022.1月号)

いつも食べる純炭きよらをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。きよら通信担当のゆっきーが、腎臓病お役立ち情報をお届けします(^^)/

目次

腎臓病で摂りたいミネラルのお話

ミネラルは健康に不可欠!・・・というぼんやりとしたイメージはありますが、実際にミネラルっていったい何なのでしょうか。

2分でわかる!簡単ミネラル講座

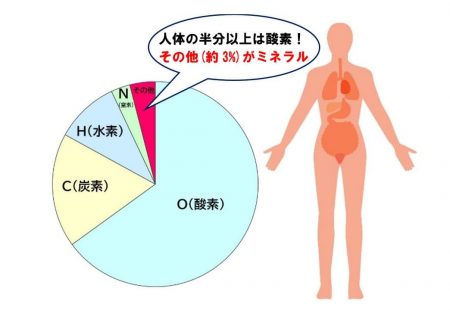

化学のお話になりますが、人間の体を元素単位で考えると、人体の大部分を構成する元素は4種類、O(酸素)・C(炭素)・H(水素)・N(窒素)です。

それ以外の元素(体内の3%程度)の事を“ミネラル”と呼んでおり、体内にある量によって、多量ミネラルと微量ミネラルに種類が分かれます。

| 多量ミネラル |

| Na(ナトリウム) K(カリウム) Ca(カルシウム) Mg(マグネシウム) P(リン) S(硫黄) Cl(塩素) |

| 微量ミネラル |

| Fe(鉄) Zn(亜鉛) Cu(銅) Mn(マンガン) I(ヨウ素) Se(セレン) Cr(クロム) Mo(モリブデン) Co(コバルト) |

多量ミネラルといえば

腎臓病だと、リンやカリウムは摂りすぎない、減塩でナトリウムを避けて・・・と毎日の食事制限に気を付けているのではないでしょうか。

しかし、これらのミネラルは摂る量が少なすぎても、うまく体が機能しなくなるのが難しいところ!

腎臓は、体内の微妙なミネラル量を調整する働きを担っているので腎機能が落ちると、体内のミネラルバランスが崩れてくるのです。

リンやカリウムの制限をする場合は、自己判断で避けるのはなく、必ず医師や管理栄養士の指導の元に行ってくださいね。

腎臓病で摂りたい微量ミネラル

今回、特に注目したミネラルはZn(亜鉛)です。亜鉛がないと体内でうまく働くことができない酵素が200種類以上もあるのです。

ですので、亜鉛は体内で消費されやすく、特に腎臓病や糖尿病では亜鉛不足に陥りやすくなるそうです。

現代人は亜鉛不足

1日の亜鉛摂取推奨量は男性10㎎・女性8㎎となります。残念ながら、食事中に含まれる亜鉛のたった30%程しか吸収できません。

さらに、食品添加物(リン酸塩やグルタミン酸ナトリウムなど)の多い食事をしていると、亜鉛の吸収を妨げてしまいます。

また、亜鉛は動物性食品に多く含まれているので、肉や魚を避けた「たんぱく質制限食」が亜鉛不足の一因となってしまう場合もあり、注意が必要です。

糖尿病でも亜鉛が不可欠

血糖値を下げるホルモン“インスリン”を作っている膵臓でも亜鉛は欠かせません。

亜鉛が不足すると、インスリンの分泌量が減って血糖値の上昇につながってしまいます。

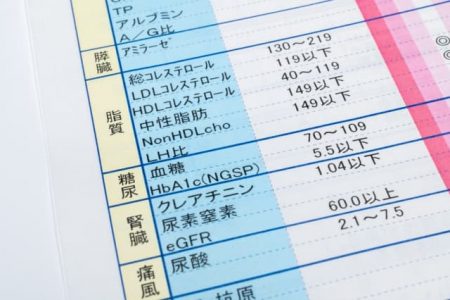

また、亜鉛摂取が少ない人は約17%も糖尿病の発症リスクが高いという論文もあるので、ヘモグロビンA1c(HbA1c)が高い場合は亜鉛不足も疑ってみてくださいね。

糖尿病以外の腎臓病でも透析を遠ざける

慢性腎臓病(CKD)の約半数が亜鉛欠乏症に該当しており、腎機能が低下するにつれて血中の亜鉛濃度が低下するとの報告も。

亜鉛欠乏を放置すると貧血が進行し、透析が早まってしまうばかりか、心不全による突然死のリスクも高くなります。

貧血=鉄という考え方は知られていますが、鉄が足りていても亜鉛不足による貧血がある事はあまり知られていません。

腎性貧血の注射の効きが悪い…という場合は、血清亜鉛濃度を確認してみてくださいね。

参考文献:腎性腎臓病患者において亜鉛は鉄よりもESA抵抗性と強く関連する 日腎会誌 2018;60(5):609‒618

亜鉛で免疫力も筋力もUP

亜鉛には、免疫細胞を活性化させたり、免疫機能を強化させる働きがあります。

また、亜鉛には外気から体内に入り込む異物を排除する“線毛(気道の粘膜にあります)”の動きを活発にして、ウイルスや花粉から体を守ってくれます。

更に、亜鉛は筋肉を作るためにも欠かせません。寝たきり予防のために栄養補助食品(プロテインやアミノ酸など)を摂っている人も亜鉛を意識した食生活をした方が良さそうです。

亜鉛サプリを摂るときは

厄介なことに亜鉛は一度にたくさんとると、吸収率が低下するという特徴も。

サプリメントで摂る場合は、高含有量の物を1回で摂るよりも、低含有量の物を数回に分けて摂る方が良さそうです。

食事からのみで摂取する場合は、摂りすぎる心配はあまりないですが、サプリメントで継続的に亜鉛を摂っていると過剰摂取してしまう場合もあります。

万が一、吐き気や下痢が続く場合はお医者に相談しましょう。

亜鉛の多い食品はコレ

カリウムが少なめで安心して食べられる亜鉛たっぷり食材はコレ!※それぞれカリウム100㎎分です

| むき牡蠣50g(4個程度) | 亜鉛6.8㎎ |

| 牛肩ロース38g(焼き肉用3切程度) | 亜鉛2.4㎎ |

| 豚レバー34g | 亜鉛2.7㎎ |

ビタミンCやクエン酸と一緒だと亜鉛の吸収率がUPするので、焼牡蠣にレモンをキュっと絞って食べるのは良い食べ方です。

また、ビタミンAの多い食材(にんじん・ほうれん草・小松菜・モロヘイヤ等)と組み合わせるのも良いので、人参や小松菜入りのレバニラなんていかがでしょうか。

上手に亜鉛を摂って、元気に新年を迎えてくださいね。

(2022.1月号として配布したものです)