注意!本ブログ記事は皆様にファスティング(絶食・断食)を勧めるものではありません。

安易なファスティング(絶食・断食)は命にかかわる危険性があります。

糖尿病の方は断食期間中にケトシドーシス(血液の酸化)に陥ったり、食事を再開する方法を厳密に管理しないと死に至る危険性がありますので十分ご注意ください。

水だけのファスティングに突入して4日目に入りました。この時期から安定期にはいり気分的にも変化が現れるとのことですが、今のところ頭のシビレ感は取れません(明日の朝に期待です)。

さて、ファスティング終了直後に食べ過ぎて突然死する!という話を良く聞きます。その理由が知りたくて調べていますがよく分かりません。

腸捻転や腸閉塞というのは(なんとなく)理解できます。消化管は食事の刺激で運動を始めますが、長時間休眠していた消化管に大量の食物が流れ込んだらビックリして異常な運動を起こしそうです。

一方、ファスティングで浄化された体に食物由来の毒素が一気に吸収されるため!との説もあります。最初はホンマカイナ!?と思っていましたが、それを支持するような情報を見つけてしまいました。

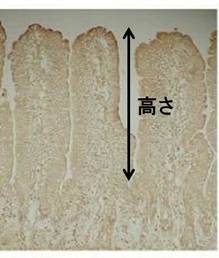

下の写真は腸の栄養吸収や免疫に関係する絨毛組織です。

この絨毛組織は活発に分裂と細胞死を繰り返していて、3日ほどで全く新しい細胞に置き換わってしまいます。

ところが、中心静脈栄養という点滴で栄養補給する治療法を施し、腸に食べ物が入らなくなると細胞分裂が止まってしまい、3日ほどで絨毛組織が短くなったノッペリ平べったい腸に変わってしまうというのです。

しかも、絨毛が短くなった腸からは細菌や毒素といった異物が侵入しやすくなり、敗血症を起こして死んでしまうこともあるとか![]() (今ではよく聞くリーキーガットですね:2020年3月追記)

(今ではよく聞くリーキーガットですね:2020年3月追記)

佐賀医大消化器内科の研究では、絶食したラットの腸管では絨毛細胞の細胞死が増え、逆に新しい細胞分裂は抑制され、絨毛が短くなることが証明されました。ところが、絶食ラットに消化不能な固形物(この研究では発砲スチロールが使われていました)を食べさせると、絨毛の短縮が抑制された!というのです。

詳細に調べてみると、固形物による(物理的)刺激は細胞死を抑制していることが分かりました(細胞分裂を促すためには栄養素が必要らしい)。とすると、消化不可能な純炭粉末を飲んでいる私の選択は間違いではなかった?

2020年3月追記:断食中は餌を失った腸内細菌が腸のムチン層(粘液層)を食べ始めるため、絨毛の短縮とムチン層が薄くなることでリーキーガットが加速して、LPS(リポポリサッカライド=敗血症をおこす強力な毒素)などの毒素が血液中に入ってくると予想されます。断食中は腸内毒素を排出する吸着炭と腸内細菌のエサとなる食物繊維だけは摂った方がよいと考えています。

仮に、水だけのファスティングで腸の免疫能(バリア機能)が低下しており、胃酸の分泌も弱まっていたとしたら、食物とともに入ってくる細菌類を殺すことができず、大量の異物を吸収してしまう可能性もありますね。

今日は身体中の細胞がしびれるような感じで確実に変化が起きていることを感じました。座って仕事をしているのが難しく、1時間おきに会社の中を歩き回っていました。

今日の体重は84.0 kg(マイナス3.7 kg)、尿pHは5程度です。血圧は123, 72と正常域で安定しています。明日が楽しみです。

追記:本ブログをかいた2013年当時、私は糖質制限食やケトジェニックダイエットを知りませんでした。また、血中のケトン体を測定する機器も持っていなかったため、必要以上にケトアシドーシスと恐れていました。2014年に江部康二先生に出会い、その後に白澤卓二先生、齋藤糧三先生のケトジェニックダイエットに出会った後は、ファスティング回復食は低糖質の肉スープの方が良いと思っています。

そして、断食中の突然死を回避するためにはこんなサプリメントが良いのでは?と思い、自分で作ってしまったのが「きよらプレミアム」。腸内細菌が飢えて腸管粘膜を食べてしまわないように、人間は消化吸収できないけれど腸内細菌の餌になるイヌリン2000 mgと難消化性デキストリン2000 mgを配合し、更に、ヨーグルト100個分に相当する1兆個の乳酸菌も追加してみました。絨毛短縮を抑制するための消化不能な固形物としては、純炭粉末1000 mgを配合し、物理的刺激と有害物質の除去も狙っています。

「断食後の突然死はなぜ?|ファスティング4日目」への4件のフィードバック