こんにちは、食べる純炭きよらブログ月曜日担当の純炭社長です。

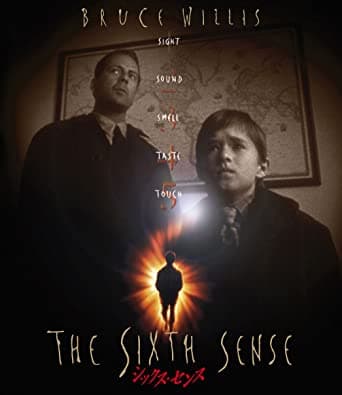

1999年の映画「シックスセンス」を見たことありますが?

ブルース・ウィリスの渋く切ない演技が印象的だったホラー映画です。

面白かったな~驚愕のラストでしたよね(まだ見ていない方のために結末は絶対に書けません)。

さて、映画シックスセンスで描かれる第六感は死者が見えるという感覚でしたが、

医学の世界では内臓知覚という第六感が注目されています。

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、脳に次いで神経細胞が多い臓器です。

腸内の刺激は意識として感じることはできませんが求心性ニューロン(脳に向けて興奮を伝える神経)を通じて前頭前野(記憶や学習に関係する部位)に情報が蓄積されて、意思決定の際に重要な役割を果たすと考えられています。

我々は何か行動を起こす時に、すべてを自分で考えて決めていると思いがちです。

しかし、脳科学の分野では「人間の行動は意識が決めているのではない。意識は単なる傍観者である!」という考えが常識となっています。

たとえば、朝食時にコーヒーを飲もうとしてカップに手を伸ばすとき、「コーヒーが飲みたい」「カップを取ろう」と考える前に、すでに筋肉はカップに向かって手を伸ばす準備を始めているのです。

養老孟司先生も言っています。

「意識(心)ができることは行動を起こすことではなく、異常な行動を止めさせることだけ」

この言葉を聞いてなるほど~と思いました。

話をもとに戻しましょう。

人間は行動を起こす時に自分では意識できない脳の活動に支配されています。

この「意識できない脳の活動」に腸内環境や腸内細菌が影響を及ぼしているのです。

人間を構成する細胞は全部で60兆個程度ですが、腸内には100兆個(最近の研究では1000兆個とも言われています)もの腸内細菌が住んでいます。

腸にどんな細菌が棲みつくか?によって太りやすいなどの体質も決まると言われています。

そればかりか、腸内細菌は精神発達や自閉症・うつ病などにも関係していると考えられています。

ネズミを無菌状態で育てるとストレス耐性が無く”多動”になります。これは注意欠損多動性障害に似た症状だと言います。

無菌マウスにビフィズス菌を植え付けるだけでストレス耐性は正常レベル回復します。

この変化はビフィズス菌による腸管刺激が脳の前頭前野に伝わりストレスに耐えうる発達を促しているのではないかと考えられています。

ストレスというと”いじめ”などの精神的なものばかりを考えがちですが、腸内細菌や日々の食事がとても大切なので、子育て世代のお母さんはお子さんをできるだけ外で遊ばせ、土に触れる機会を多くした方が良さそうです。

清潔すぎる環境で子育てをするとストレス耐性が弱くなる可能性があるわけですが、日々の食生活や過度の精神的ストレスで腸内の悪玉菌が増えると、

ビフィズス菌や乳酸菌といった善玉菌が減ってしまい、脳の活動にも影響が出る可能性があります。

次回は腸内環境を健やかに保ち、病気を寄せ付けない方法をご紹介したいと思います。